Interview | Vol.3 | 2022.06.08 update

株式会社LIXIL INAXライブミュージアム

主任学芸員

後藤 泰男さん

「INAXの文化活動は、本来の事業活動と遊離した存在であってはならない。

事業そのものが生活文化創造業であることに注目すべきである。」

−今日は、まず資源としての常滑の土、という観点から、デザイナーの鈴木孝尚さんも一緒にお話を伺っていきたいと思います。常滑は、もう資源としての土を採り尽くしてしまったんでしょうか?

後藤:一月八日の公開ディスカッションの録画を拝見したんですけども土を採り尽くしてしまったというと、悲しいですよね。実のところ、知多半島には粘土鉱山として粘土を採掘している会社はなくなりました。これは、需要が少なくなり、商売として成り立たなくなったことも要因としてあります。したがって、土としては、まだあるんです。

常滑層群は層厚が七百メートルぐらいある。これが、今は 知多半島になっている。かつては〝東海湖〟の一部でした。この図によると、現在の伊勢湾を中心に、湖が大きくなったり、小さくなったりして、湖が移動してるんですね。

−熱田辺りも、かつて湖だったり、海だった時期があると伺ったことがあるのですが。

後藤:そうですね、東海湖が最も大きかったころには岐阜の中津川から、三重県菰野町あたりまで湖だったようです。瀬戸・多治見地区で良質な粘土が多いというのは、地図上に描かれているように、とにかく長い距離の川がこの時代にあったから、というのが大きいですね。今の川の長さとは、全然違い、日本アルプスぐらいが源流だったはずです。マップのピンク色のところが花崗岩なんですが。この時代にあった川の上流で石が砕けて、流れている間にミクロン単位まで細かくなり、下流で堆積して粘土になっていくんです。川が長いと、重たい成分は早く沈み、細かくて軽い成分はなかなか沈まないから、下流に行くほど不純物が少なくなる。この重たい成分とは何か…鉄なんです。瀬戸の粘土層の下には鬼板と呼ばれる鉄を多く含む粘土板が多いのは、下流まで流れてきた鉄分と粘土成分が沈降分離された証拠です。この結果、瀬戸の粘土は鉄分の少ない、焼くと白い良質な粘土となっています。

この良質な粘土が採れる瀬戸に比べると、常滑は、短い川の下流にあります。現在の渥美半島の少し南ぐらいから流れてくる短い川によって堆積した粘土が多いのです。短いということは、重たい鉄分が分離できないままに細かくなった石が堆積して粘土になっている。従って朱泥の急須に代表されるように常滑の粘土は焼くと赤くなるというのが特徴なのです。

瀬戸は白い焼き物が多い。常滑は赤い焼き物が多い。これは、粘土のでき方の違いなんです。

それから、知多半島に樹齢の長い木は御神木しか残っていないよと話した件ですが…以前ミュージアムで「私の小さな森づくり−緑の常滑考現学」という企画展をやりました。知多半島には平安時代から何千という窯があり、全ての窯で焼き物を焼くのに地域の樹木を燃料にしていたから、知多の樹木は一時ほとんどなくなってしまったと言われています。でも今は緑が多い。この理由を探る企画展でした。

調べた結果、知多半島の緑はほとんどが竹林だとわかりました。理由は、竹林が一番早く成長するから。平安時代から窯の燃料として使われて、知多半島には禿山が多かったのは事実、木は植林をし、再生することができる。ただし、窯の燃料としては、広葉樹よりも松などの針葉樹の方が良い。一方で、土を再生するためには、葉が落ちて腐敗することで土を肥やすことができる広葉樹の方が優れている。窯の燃料としての針葉樹を中心に植林したから、長い年月の間に土壌が痩せて樹木が育たなくなってきた。その結果、最も早いサイクルで循環できる竹林が多くなってしまったようです。ただ、企画展の時に取材をした常滑民俗資料館(当時)の学芸員は、焼き物の燃料として、知多半島は木を採り尽くした、自分としてはそうは思いたくない…とも言われていましたので、我々の調査結果が真実かどうかはわかりません。

ただ、樹齢何百年の御神木しか残っていないというのは、少し大げさだったかもしれません。神社やお寺の周りの木々もかなり古いものかもしれないので。

それで、粘土を採り尽くしたか、という話なんですが|常滑では壺から急須、土管、タイル、そして、今は衛生陶器を作っている。時代によって、作るものを変えてきたという流れがある。

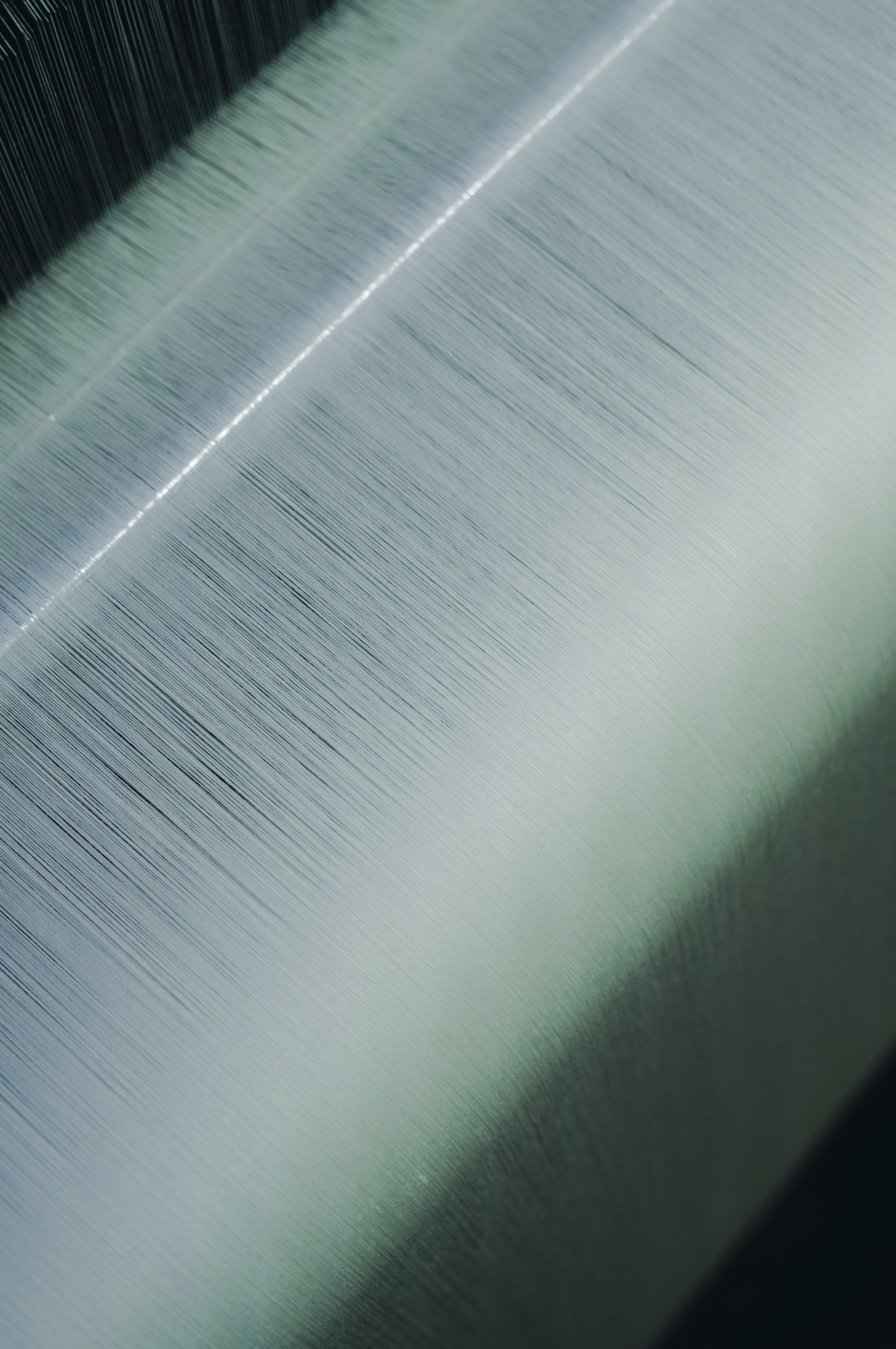

常滑では、平安時代ごろから壺や甕といった大きな焼き物づくりをしていた。焼き物を作るために、土(粘土)を原材料として使う。常滑で採れる土を使ってきている。特徴は、色のついた焼き物が多いこと。常滑の粘土は鉄分が多いからです。江戸時代になると、この鉄分の多い粘土を利用して、朱い色の急須を作り始めた。急須は繊細な細工が必要になるから、良質な粘土が必要となり、良質な粘土を採るために土を掘る。良質な粘土は採れる層の部位が小さいために、そこに辿り着くための大量の土は廃棄されていた。その後、明治時代からは「産業」としての焼き物づくりが始まる。大量生産型の土管を作り始めたのです。そして、土管用の粘土は急須用の粘土を採るために取り除かれた粘土が使われた。一番良いところは急須に使ってください。急須に使えない粘土を工業的な土管づくりに使う、と棲み分けをしたわけです。

その後、タイルを作り始めると、知多半島だけの粘土だけなく、日本中から粘土や石を調達し、原料として使いました。 石田秀輝さん(本プロジェクトのアドバイザーとして参画・元INAX取締役CTO最高技術責任者)が、INAXで働いている頃に、「粘土は将来的になくなるよ」という話を盛んにされていました。「粘土は残り五十年ぐらいで採り尽くしてしまいますよ」と言われていた時があります。石田さんが取り組まれていたひとつに、〝人工粘土〟−工業的に粘土を作ってしまうことに実験的には成功されています。ただし、その後、人工粘土は世の中に普及していない。なぜかというと、良質な粘土の周りに粗悪な粘土がある、使用できないとして捨てられていた粘土に注目しました。その後それをたくさん使えるような技術を開発してきているわけなんです。

一級品、二級品の粘土だけではなく、三級品、四級品の粘土も使っていきましょうと、一、二級品の地層を掘り尽くしたら五十年でなくなるという時もありましたが、それまで使えなかった粘土が使えるような研究を始めた。工場から廃棄されていた原料だって、リサイクルできる。まだ使える、となってきている。そういう取り組みをしながら、生きながらえようとしている…これをサステイナビリティと言えるかはわかりませんが。

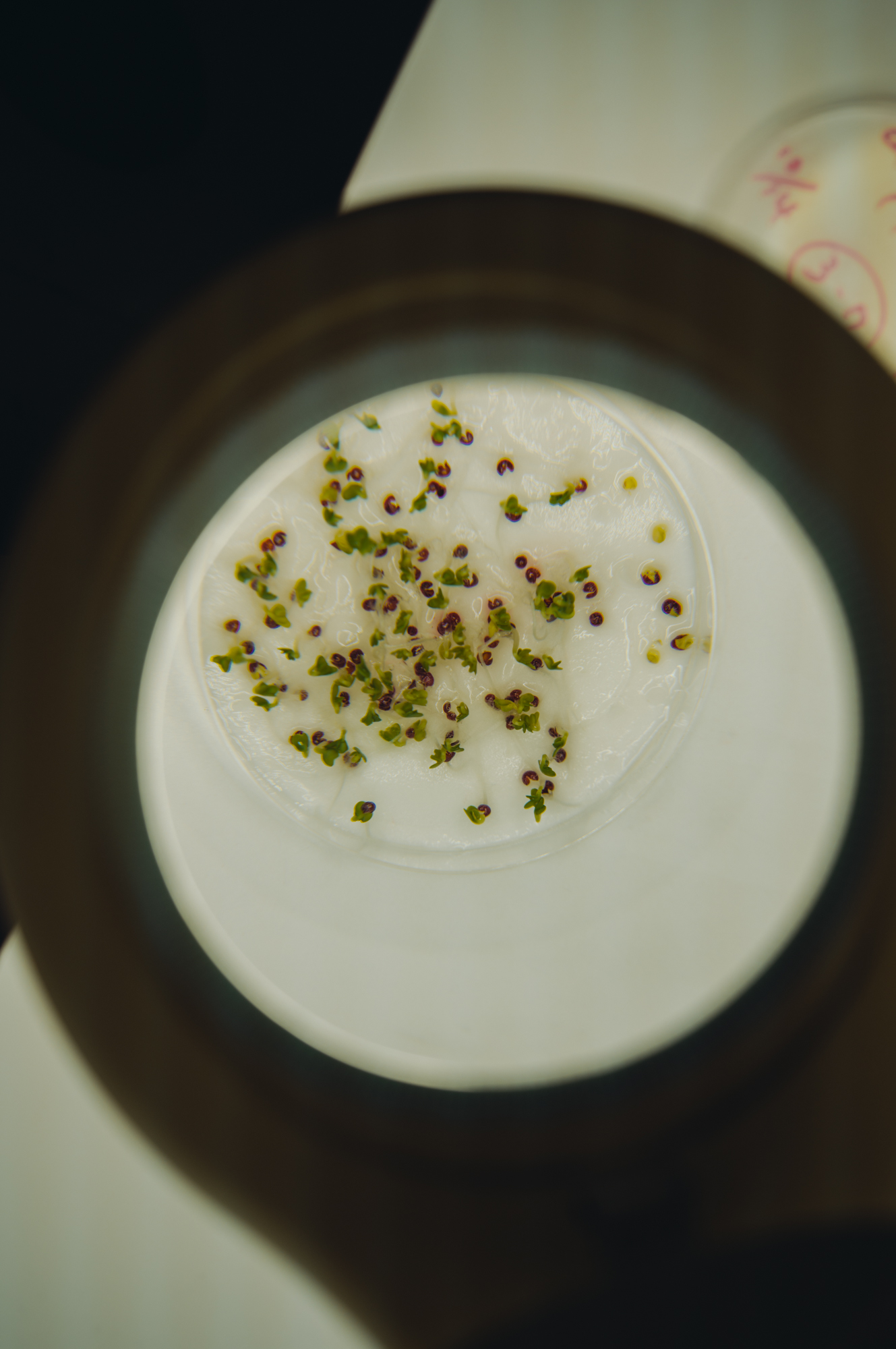

マーケットも変わってきている。焼き物であっても、工業品であるからと、キチッとした寸法・精度、欠点のないものが良しとされ、少しでも斑点があったら使いませんと除かれる時代がありました。しかしながら、今はゆらぎのある時代というか、斑点があった方が味があると言われる時代で、使う側もそれを認めてきてくれている。

「もう五十年で採り尽くす」という粘土は、少し寿命が伸びているのは事実だとは思っていて。ただし、採り尽くしたら、なくなってしまうのも事実。これから、焼き物産業は難しい時代。だから、焼き物産業、土は循環しないと言われると、うわあ、そうだよな、と。土は循環について考えてこなかった、と言う話ですよね…あれは、ショックでした。

石田さんが言うように、焼くのではなく、蒸すことでタイルを作ったこともありましたが、今は、残念ながら、製品としてはなくなっている。どうしても焼いたタイルと比べてしまい、汚れやすいとか、欠けやすいとかが問題となった。土と比べれば、非常に優れた素材ではあったのですが、比べる相手が焼き物では叶わなかった。…時代が早すぎたというか。

−焼いてしまうと、石に戻ってしまう。長い年月をかけて石と水が結びついて粘土になり。それに火を入れて水分を飛ばして石になるということでしょうか? 石は再生できないから、廃棄になりますよね?

後藤:でも焼き物はリサイクルできるんです。焼き物は、細かくして、砕けば、再生可能です。実際に古くからやっていて、タイルでもそうなんですけど、工場内で発生する不良品は捨ててしまわずに、全て粉砕して原料に混ぜて使っています。粉砕して十パーセントぐらい混ぜています。だから、不良率が小さくなると 原料として混ぜるものが足りなくなるということもありました。その時は自社工場で作られたものでないものを調達して、砕いて再利用するのです。

−例えば、トイレの便器は、廃棄になるんでしょうか。

後藤:工場内で発生する不良品のトイレは、必ず再生しています。ただし、製品として世の中に出たものは、再利用されてはいませんが、再生しようと思えば再生できる。

−また、砕いて原料に混ぜて、陶器として再生すればいいということでしょうか?

後藤:そうです。細かく砕いて原料として再利用できます。ただ、短期的には粉砕してそのまま再利用していますが、超々…超長期的にみれば粘土にも戻るものと考えています。今使っている粘土は、東海湖があった時代の二百五十万年以上前に石から出来た天然原料ということですから、焼き物もまた、再び、数百万年の時代を経て粘土に戻ることも可能ではあると思いますよ(笑)。

鈴木:常滑では、比較的古いお家は土管を建材のように使っていますよね。家の土台として土管を使っていたり。これは街として始まった取り組みなんですか。

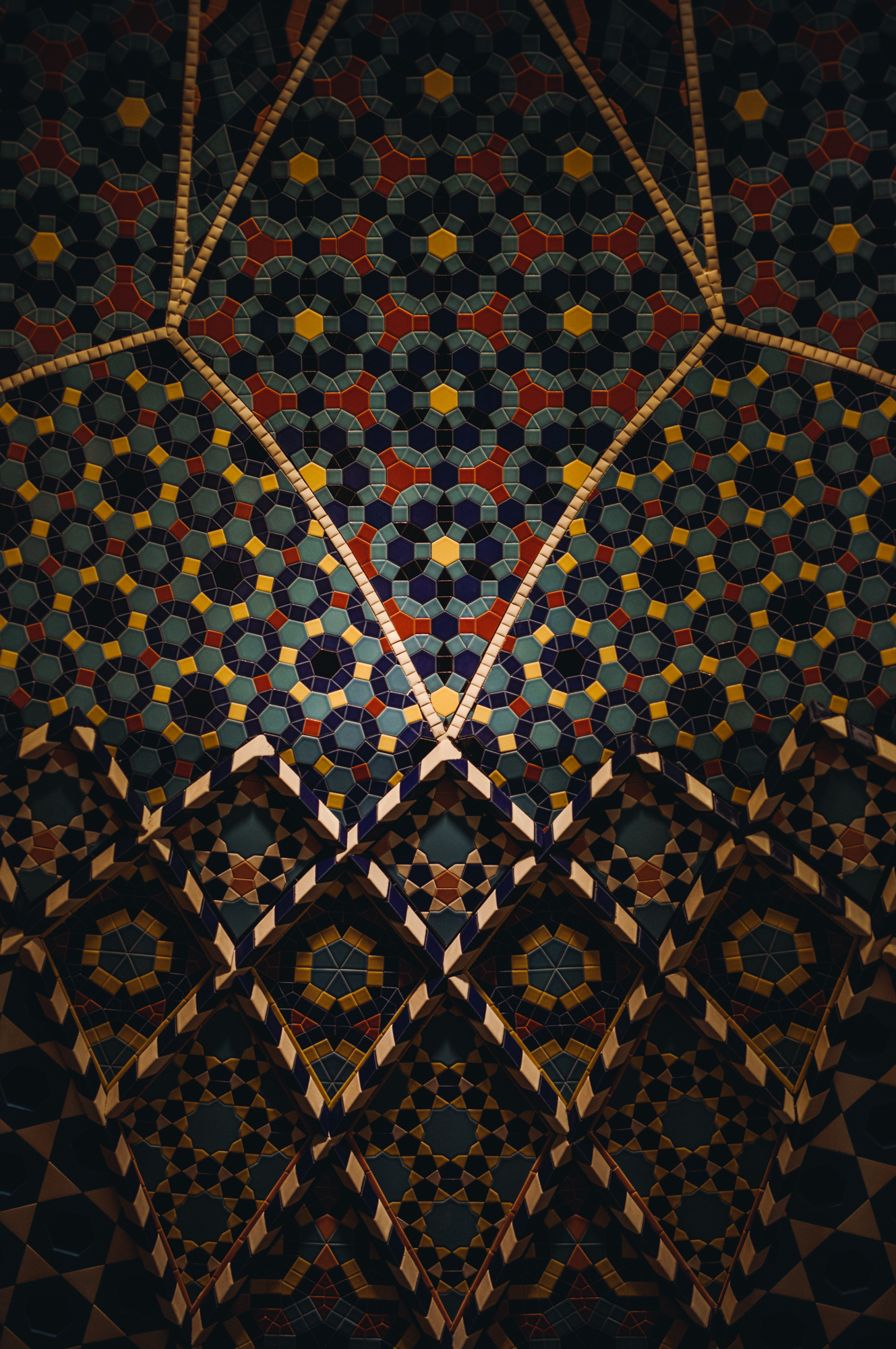

後藤:「やきものを積んだ街かど|再利用のデザイン」という企画展をやったときの話なんですが。常滑のような焼き物が埋まっている壁が街並みとなっている街が他にないかと調べてみました。備前とか有田の全国の焼き物の産地を調べてみたんですが、ないことはないけど、とてもその数は少ない。常滑以外では、瀬戸で同じような風景を見つけることができました。瀬戸は焼き物自体は白く小さなものですが、小さな製品を焼くために使っていた焼き台や補助材の使えなくなったものを壁として積み重ねている。日本中の焼き物が「せともの」と呼ばれていた時代に、製品を焼くときに使った道具を再利用していたものでした。

瀬戸に対して、常滑は土管の不良品を壁材として使っていた。壁材としてだけでなく、家の土台に使われて、土管が並んだ基礎の上に家が建っていたりしています。もちろん、現在の建築基準法は満たしていません。それにしても、不良品の使い方に困って、街並みとなるほど、多くの不良品が作られたということは、どれだけ多くの土管が製品として日本中で使われたかということです。推定するなら、日本中の上下水道を支えていたと言っても過言ではないと思います。

今の常滑の子供たちに地域の産業という授業をすると、土管って、壁に積み重ねたもの?って聞かれるんですよ(笑)。子供たちにとっては、街並みで壁に積み重ねたものが土管であって、土の中に埋まって実際に使われている良品の土管は見たことがない。

鈴木:街の産業としての不良品(ペケ品)だったものを再利用して、一カ所だけではなくて、町としてできているのは、通るたびに、とてもいいなあと思っていて。

後藤:我々もいいと思っていて。街並み散歩ツアーなんかでも皆さんから良い風景と言われています。土管生産が盛んな時代の不良品再利用の知恵が、今の常滑の風景を作っているのだと思います。土は循環しないと言われると本当に辛いんですが、商品として使えなかった焼き物を循環できないものとして廃棄するのではなく、なんとか再利用しようとしてきた昔の人たちの苦労が、訪れる人たちに「とてもいいなあ」と思わせているかもしれません。ただ、土管裏側の地盤が弱くなったり地震で倒壊することもあり、復旧には土管は使われずにコンクリートで埋められており、だんだんこの風景も少なくなっているのも事実です。

鈴木:どの産業でもそうですが、基本的には自然に循環するものはないので、焼き物は、ちゃんと人の手が入れば間違いなく循環するから正しいと思いますけどね。

後藤:プラスチックとは違うよと。土を焼くということは、土から水(結晶水)を取り除き、結合させていることで、結晶構造は変化するが、化学組成は基本的には変わらない。プラスチックは、基本的に水素と炭素と酸素の組み合わせが化学反応により組み替えられて、元には戻らない。従って、焼き物は細かくして砕けば、土に戻るという言葉を使うこともできる。粘土には戻らないけど、石には戻ります、とは言える。土は循環しないと言われると…

−粘土は常に生まれ続けているものなんですか?

後藤:いや、生まれ続けてはいないです。粘土というのは、シリカとアルミナの結晶と結晶の間に結晶水とよばれるH2Oがあります。水のH2Oは百度で蒸発しますが、結晶水のH2Oを飛ばすには四百~五百度の熱をかける必要がある。粘土は、シリカとアルミナと結晶水が扁平の六角形の形をした結晶になって集まったものです。この結晶を作るためには、数万年とも数百万年ともいう時間が必要で、新しく粘土が生まれ続けているとは言えないと思います。そして、結晶水を飛ばしてしまう焼き物づくりは、数百万年かけて作られた粘土を数日で消費しているのかもしれません。 地質学、土壌学、結晶学とあるんですけど。土壌学では、石・砂・粘土の違いは大きさで区分しています。岩石が砕かれて石になり、石が細かくなると砂になる。砂がさらに細かくなると細砂、さらにシルト、粘土となる。正確には二ミクロン以下になると粘土と呼ばれます。結晶学では、大きさだけでは粘土とは呼べない。結晶構造も重要な粘土の定義の一つで、粘土の結晶構造を持つものを粘土鉱物といいます。粘土に水を加えて形を作り、焼くことで結晶水が飛んで、シリカとアルミナがくっ付いて焼き物という動かない塊になる。焼くとガラスになる石(長石)を予め混ぜておくことで、九百度を超えるとガラスの成分が隙間を充填し、より強固になってくる、これが焼き物なんです。

鈴木:焼き物を循環させようと思ったら、焼き物を自然に還すという発想が本当は間違っている。僕らは、土を道具として、縄文時代からずっと使ってきた。使ってきた量を循環させていけばいいだけで、生まれてしまった焼き物を自然に還すのではなく、また使えるようなサイクルに持っていけばいい。焼き物は焼き物として循環できると思います。

後藤:ああ!循環した!よかった!だって、縄文土器から、人類は一万年前以上から土を使い続けている。

−逆説的なのですが、火がなかったら、焼き物もできていない。火によって、マイナスなことも、実は、この世の中にいっぱい生まれてしまったのでは、と。人間は火という大罪を産んでしまったと、思ってしまったんですよね。

後藤:地球の真ん中に火があるから、どうしようもないですよね。最大限のエネルギーですよね。間違いなく、火がある。世の中で最大の焼き物はなにかと言ったら、「地球だ」という人がいて。ビックバンが起きて宇宙が生まれ、火の玉が衝突して、集まったエネルギーで生まれたのが地球とするなら、地球は中央に火を持った、焼き物なんだと。地球誕生の歴史のスケールで考えると、焼き物である地球を変化させてきたのは水です。焼き物って、茶碗とか、不変の物だと考えられているが、それは本当ですか?という話で。千年の単位では変わらないが、焼き物も、億年という時間を経ていけば、変化していくものだと僕は思っているんです。だって、地球って、そうでしょう?四十六億年前に誕生してから、四十六億年のなかで、水が存在しているから、変化し続けている。水によって、焼き物は壊れます。焼き物は、人間の時間軸で言ったら、不変だけど、地球の時間軸で言えば、絶対に壊れるものです。だからといって、焼き物は循環できるとは言い過ぎですけど(笑)。

窯のある広場・資料館(INAXライブミュージアム内)。今も原点となった土管製造の窯を保存し、公開している。常滑のDNAを今に伝える、大切な場所。

−「INAXは文化と経済は両輪である」という考えを大事にされていた、と伺いました。その辺りについて、詳しくお話を是非聞かせてください。サーキュラーエコノミーの話、資源の話も大事なのですが、「知を循環させていく」ことも、大切なことだと考えています。

後藤:住田先生がディスカッションのなかでパーパス経済という話をしていて(公開ディスカッションについては55〜64Pに記載)、知財を公開していく仕組みがある、共有していくという話をされていたと思いますが、INAXの歴史の中で思い当たることがありました。

うちの会社が実際にものを作り始めたのは江戸時代なんです。急須や茶器といった小細工ものと呼ばれる 焼き物をつくり始めたのが創業です。明和三年(一七六六)頃、初代の伊奈長三郎がどうやったら売れるか、ということを近くのお寺の和尚に相談して、「名前(銘)を付けたらいいんじゃないか」と言われた、と。銘を入れる=製品に責任を持つ、要するにブランドですよね。ブランドの原点です。江戸時代からINAXブランドは始まっている。

初代から四代まで、小細工ものと呼ばれる工芸品を作っていたんですが、五代目の初之烝のときに大きな転機が訪れました。五代目は工芸品づくりではなく、「産業としての焼き物をする」と。長三郎という名前を引き継がなかったんです。初之烝という名前で、家督を引き継いで、産業としての焼き物づくりを始めたんです。試行錯誤の中で常滑の土で便器を作ったこともあります。試作した直後に、濃尾大地震が起きるんです。家屋が倒壊して、それまでの木製の便器が、焼き物に変わるわけなんです。そのときにタイミングよく、焼き物のトイレを作っていたので、当時売れると思ったんだけど売れなかった。白地に青で絵付けをした瀬戸の染付便器が広がっていって、茶色の便器は受け入れられなかった。初之烝にとっては失敗例かもしれません。

そんなころ、森村グループの大倉孫兵衛という人に出会って、アメリカへの輸出産業として龍巻きと呼ばれる朱泥の壺や傘立てを作り、販売をしました。一時は大成功を納めたのですが 、流行り物だから長続きはしなかった。そこで初之烝は、土管を作り始めたんです。土管って何って話で。実際に農地改良にも使われたし、都会では排水管として 当時の日本のインフラとしてなくてはならないものだった。

初之烝は、手作りでの土管づくりの機械化を進めます。自動成形機や持ち運びができる道具を発明するんです。そして特許をとって、常滑中に公開したんです。自分の特許を使えと。常滑の人もまたオープンだった。大正十二年には、常滑の土管生産シェアは全国の半分程だった。現在だったら、独占シェア率を高める方向に動くんですが、常滑の人はそうしなかった。地方に土管の作り方をわざわざ教えにいくんです。北海道まで教えにいくんです。教えていくことによって、日本中のインフラが土管に変わっていくんです。そうすることによって、常滑のシェアは落ちるが生産量は約四倍になった。利益はどっちが上がると言ったら、生産量が増えることの方が上なことは自明。初之烝って、すごいなあと。当時独占ではなく、日本のインフラをなんとかしなければならないと知財を公開するという方向は、先人たちがやったパーパス経営ですね。

土管生産が軌道に乗ると、次に初之烝は新しい焼き物作りを始めました。大倉孫兵衛がドイツから持参したタイルを見て、タイルを試作しはじめます。土管が売れ始めたときに、次の施策を打ちながらやっていた。そんな時に帝国ホテルの直営工場が常滑にできたのです。初之烝とその息子長太郎(後の長三郎)が、この直営工場の技術顧問として大正七年からお手伝いをさせてもらっていた。このころに、INAXにとっての大恩人である大倉和親さんと出会います。 知多半島を語る上で、大倉和親さんの存在って、忘れてはいけないと思っていて。大倉孫兵衛の長男で、愛知県の焼き物産業を興した人でもあるんです。日本陶器(現ノリタケカンパニーリミテッド)を名古屋の則武に作り、日本ガイシを同市に作って、大正六年に東洋陶器(現TOTO)を北九州市に作ります。大倉さんは、トイレを作る東洋陶器を作った後に、次は下水、インフラだと考え、土管工場を作るために知多半島に広大な土地を買うんです。今も大府市に大倉公園という公園があるんですが、ここの土地を買って、さあ作ろうと言ったときに、伊奈初之烝に会うんです。そうしたら、初之烝は世の中のインフラを作るという考え方で土管づくりをしていて、これに、大倉さんが感銘を受けたんです。その結果、自分で作るよりも伊奈さんに任せたほうがいいだろうと、自分では土管工場は作らなかった。大倉さんは、中部地区の焼物産業にとって、とても大事な人だと思っています。

次いで、長太郎は初之烝から土管工場を引き継ぎ、会社組織として大きくなりたいからと大倉さんに融資をお願いしたのです。大倉さんの融資を受けた長太郎は、大正十年に伊奈初之烝工場という小さな町工場を匿名組合−今でいう合資会社にして、伊奈製陶所にします。また、その後、技術顧問をしていた帝国ホテル煉瓦製作所の従業員と設備を、煉瓦を納材後に伊奈製陶所に雇い入れます。長太郎は、その後、建築陶器の時代がやってくる、と先読みをして更なる融資を大倉さんに依頼し、大正十三年に伊奈製陶株式会社を設立しました。ところが、会社組織にしたんだけど、なかなか売り上げが伸びない。大倉さんは、伊奈製陶への融資は、私財でしてくれた。自分の土地を売っても、伊奈製陶に融資をしてくれた。

長太郎は、大正十二年の関東大震災直後に、土管を輪切りにして底を付けただけの火鉢を東京で販売しようとして、まったく売れないという失敗をした。このことから、安かろうでは世の中のためにならないことを学び、品質の高さを売りにして土管販売をしていたようです。当時の土管のカタログを見ると、物理の計算式がカタログのほとんどの頁を占めていました。技術を売りにしていた、品質を売りにしていた証拠だと思っています。しかし、品質を売りにしていても、なかなか売り上げが上がらなかったようです。昭和二年に天皇の使者が工場に来られて、東京市役所から注文が入り、土管が一挙に売れて、初めて利益が出たと記録にあります。もしかしたら、大倉さんが裏で動いてくれていたのかもしれません。

昭和十二年に内装タイルを発売し、事業が軌道に乗って来たとき、大倉さんは昭和十五年に会長を辞任します。その後も役員として席は残したのですが、昭和二十二年に役員を辞任する際に大倉さんは、所有する株式の七割余りを無償で従業員に譲渡したのです。その時の大倉さんから従業員に宛てた手紙には、「…どうか皆様心身ともに健全を保ち、一意優良な製品を供給して内外の世人を喜ばせることに専念せられ、ひいてはこれが皆様の幸福を招くことを堅く信じ、立派な会社よ円満幸福なる一大家庭よ、と世人から注意をひかれる日の到来を楽しみつつ、私の余生を送ります。」と、言い残して去って行った。会社を一大家庭と表現している。−すごい人ですよね。

昭和六十年、伊奈長三郎(昭和元年に長太郎から改名)の息子である伊奈輝三が社長の時、伊奈製陶からINAXへと社名変更したのですが、その後、伊奈輝三は「文化と経済は両輪である」ということを言っています。平成三年に書かれた直筆の資料には「INAXの文化活動は、本来の事業活動と遊離した存在であってはならない。事業そのものが生活文化創造業であることに注目すべきである、メセナ活動ではない」と、明確に書かれています。「文化活動が大事だよ」と言うのではなく、自分たちの扱う商品が、人々の心を豊かにするためには、社員一人一人の文化度をあげる必要があることを社員たちに伝えたわけです。そして、ともすれば、汚くて暗い場所として扱われていたトイレやお風呂を日の当たる空間に持っていくことを唱え「第三空間哲学」を戦略の軸にして、日本中のトイレをはじめとする水周り空間のイメージを変えてきたと考えています。

−このような企業の文化こそが知的資産であり、本当の意味での知財ですよね

後藤:知れば知るほど、先人たちの凄さにびっくりします。だから、我々は、このDNAを次世代に残していかなくてはならないと思っています。

others

未来会議「回復か?共生か?」 伊勢志摩 アマネムでの議論〜後編Discussion

未来会議「回復か?共生か?」 伊勢志摩 アマネムでの議論〜中編Discussion

未来会議「回復か?共生か?」 伊勢志摩 アマネムでの議論〜前編Discussion

規模の経済を否定しない/凌駕する、未来の循環社会とは何かIntervew1

未来会議「豊かな社会と未来を描く」 INAXライブミュージアムでの議論〜後編Discussion

未来会議「豊かな社会と未来を描く」 INAXライブミュージアムでの議論〜前編Discussion

気候変動とは、何か?Intervew1

人的資本経営と知財Intervew1

寄稿:めぐる未来「グルグルめぐる、縮減する未来社会のか・た・ち」contribution

重ならない円のつづき。essay

共創時代の知的財産活用を模索する〜特許の共有は可能なのか?Interview1

パネルディスカッション「東海エリアで循環型経済のあり方を描く」Discussion

日本企業に求められるアクションとはIntervew1

循環の源流を熱田に探るessay

百年先を考えて、企業を創造していくInterview1

知恵と人と教育と―鈴渓義塾という物語essay

東海の食と農essay

SDGsと百年運営Interview1

循環型の未来を描くInterview1

知恵の集積を循環させる未来の知財活用Interview1

知多半島の発酵イノベーションInterview1

森をサスティナブルに活かす知恵「神宮森林経営計画」とは?Interview1

credit

Design & Photograph: Takahisa Suzuki(16 Design Institute)

Copywrite & Text: Atsuko Ogawa(Loftwork Inc.)

Text: Madoka Nomoto(518Lab)

Photograph: Yoshiyuki Mori(Nanakumo Inc.)

Director: Makoto Ishii(Loftwork Inc.)

Director: Wataru Murakami(Loftwork Inc.)

Producer: Yumi Sueishi(FabCafe Nagoya Inc.)

Producer: Kazuto Kojima(Loftwork Inc.)

Producer: Tomohiro Yabashi(Loftwork Inc.)

Production: Loftwork Inc.

Agency: OKB Research Institute

本プロジェクトへのお問い合わせは

株式会社FabCafe Nagoya CE事務局

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6-18

Mail : info.nagoya@fabcafe.com

© Loftwork Inc. / FabCafe Nagoya Inc. / OKB Research Institute