Contribution | 2023.05.08 update

東北大学名誉教授,

一般社団法人法サステナブル経営推進機構(SuMPO)理事長

石田秀輝さん

1 成長とは何か?

今、文明は大きな変曲点にあると言っても過言ではないだろう。地球環境と経済システムがともに限界状態にあり、現在の延長では2030年頃には文明崩壊の引き金に手を掛ける可能性が高くなっているからだ。では今まで、我々は何もしてこなかったのだろうか?

1972年3月、D. H. Meadowsらによる「The Limits to Growth」(成長の限界)が、出版された。3000万部のベストセラーになったこの本の主題は、システム・ダイナミック理論に基づき、「人口増加や環境汚染などの現在の傾向が続けば、100年以内に地球上の成長は限界に達する」というものであった。同じく1972年に「人間・環境経済会議」がストックホルムで開催され、環境運動が活性化され、日本では環境庁設置や環境規制などを後押しした。

1987年には、ブルントラント委員会(環境と開発に関する世界委員会)が、報告書「Our Common Future」の中心的な考え方として「持続可能な開発」という概念を定義した。1992年リオデジャネイロで開催された国連環境開発会議(リオ・サミット)では、「気候変動枠組み条約」「生物多様性条約」「森林原則声明」「アジェンダ21」が採択された。

同じく、1992年「The Limits to Growth」出版から20年を経て、D. H. Meadowsらによって「Beyond the Limits」(限界を超えて)が出版され、物質的増大と科学技術の進歩や生活の充実・人間の進歩とは分離することが可能であるという認識に基づき、産業構造システムそのものを改造する必要に迫られていることが明らかにされた。

2002年に開かれた「持続可能な開発に関する世界首脳会議」ヨハネスブルグ・サミット(リオ+10サミット)では「持続可能な開発に関するヨハネスブルグ宣言」が採択され、企業がサステナビリティ報告書(日本ではCSRレポート)を出す方向に向かい、環境だけでなく、人権や平等などにも目に向ける行動が進み始めた。2012年「国連持続可能な開発会議(リオ+20)」では、ミレニアム開発ゴール(MDGs)の後に続く政策の方向性として「持続可能な開発目標(SDGs)」の構想が打ち出され、2015年にはSDGsが批准された。

このように、濃淡はあるにせよ、未来の人類のため、持続可能な社会を創る努力は過去50年間、世界的な規模で続けられ、現在に至っているものの、持続可能な社会に近づいているという実感は残念ながら稀薄である。

持続可能性(サステナビリティ)とは、「成長の限界」で示された、行き過ぎた成長の結果、減衰あるいは崩壊に向かうシナリオを回避するということではあるが、指数関数的な成長を続ける限り、限界は次から次へと訪れる。

この50年間で、人口は2倍以上、世界GDP(実質ベース)は約4.5倍、そして資源や汚染の量もGDPにほぼ近いペースで増加し続け、地球環境への再生不可能資源の蓄積や汚染は、いくつかの分野ですでに限界状態にある。今後成長を続けるということは、たとえ年率2%成長であったとしても、35年で今の2倍に、70年で今の4倍、そうなると、21世紀の後半にはさらなる限界、多重な危機が訪れるのを回避するのは不可能である。

成長するということ、それはどう定義されるべきなのか? 成長しながら豊かさと地球環境問題は両立できないのか? その上で経済活動を肯定することは出来るのか? これらに解を出すことが今求められているのである。そして、その解は「グルグルめぐる縮減する未来社会」という思考の中に眠っているのだと確信している。

2 サステナブル社会創成のために、今何が問題なのか?(現状認識)

サステナブル社会創成のために、今考えなければならないことは2つある、一つは地球環境が(人類にとって)限界状態にあること、そして、さらなる一つは、経済システムが限界状態にあることである。人類が経験したことの無い、この2つの限界に同時に共通した解を提示しなければ、次なる定常化社会への移行はできない。そして、そのために残された時間はもう殆どない。

(1)地球環境の限界

地球上の生物の総重量は1兆1千億トンあるが、人間が生み出す人工物の総量が2020年12月にそれを超え、さらに毎年300億トン―毎週世界中のすべての人が自分の体重以上の人工物を生み出しているのと同じ―を生み出し続けているという(Natiogio 2020)、アントロポセン(人新生)の環境危機である。

その結果、多くの地球環境問題の中でも、気候変動、生物多様性、マイクロ・プラスチック問題は地球の修復能力をすでに大きく超えており、2030年頃まで具体的な対応をしなければ文明崩壊の引き金に手をかけることになる。

この危機を乗り越えるために、2050年を目指して日本を含め世界の124ヶ国(2021.01)がカーボン・ニュートラルを宣言しているが、自然界での炭素は主に太陽エネルギーを駆動力として完璧な循環を持つのに比べ、人工物はほとんどの場合、つくる時、運ぶ時、使う時、そしてその寿命を終える過程で炭素は循環せず、蓄積してしまう。それが温暖化という気候変動につながり、さらには生物多様性の劣化にも大きく影響している。

現に、この50年間で地球上の脊椎動物は69%減少(Living planet report 2022)、昆虫はこの27年間で最大75%減少した(Gサイエンス学術会議共同声明2020)。昆虫がいなければ、90%以上の植物は受粉できず、植物がいなくなれば、ほとんどの動物は生きていられないし、人間も同様に、である。

プラスチックに関しては、そのほとんどが石油資源に頼っている。人工物であるがゆえに、自然界では容易に分解されず、色々な意味での汚染源となっている。年間800-1300万tにも及ぶ海洋流出プラスチックは海洋生物の大きな脅威となり、紫外線劣化や波の物理的作用で粉砕されたマイクロ・プラスチックは、海底に堆積しているPOPs(残留性汚染物質)を高濃度に吸着し、魚がそれを食べ、その魚を人間が食べることによる機能障害がクローズアップされてきた。

さらには、マイクロ・プラスチックは、すでに空気中にも浮遊しており、世界中の人々が毎週クレジットカード1枚分に相当する5gのマイクロ・プラスチックを摂取している可能性も指摘され(AFP BB News 2019)、「マイクロプラスチックがすでに人体に影響を与えていると考えるべきである。免疫システムに悪影響を及ぼし、内臓のバランスを乱す可能性がある(ジョンズ・ホプキンス大学)」との指摘もある。

だからこそ、カーボン・ニュートラルが不可避なのである。カーボン・ニュートラルとは、人為的に排出する炭素量と主に地球が吸収する量(海洋、陸地)が相殺され、収支ゼロになるということである。それが崩れ、排出量が吸収量を上回れば地球の平均気温が上昇し、気候崩壊が起こり現在の文明を維持することが出来なくなる。

気候変動という視点では、IPCC第6次評価報告書のうち、第1作業部会報告書が2021年8月に発表された(Climate Change 2021)。前回の報告から6年が経過したが、この間に気候変動は益々重大な局面を迎えていることが明らかになってきた。現在の文明を維持するには、産業革命以前に比べて気温の上昇を1.5℃未満に抑えなくてはならない(現在すでに1.07℃上昇)。

では、1,5℃未満に抑えるためにはどれほどの努力が必要なのだろうか。多くの国が2050年カーボン・ニュートラル宣言を行っているが、今回のIPCC報告書では、それでは間に合わない現実を突きつけられた形だ。1.5℃未満に抑えるためには(確率67%で)二酸化炭素換算で約4000億トンの温室効果ガス排出量しか猶予がない。現在、世界では年間約335億トン(2018)を排出し、その量は年々増加しており、このままでは単純に計算しても猶予は12年ほどしかないことになる。2050年ではなく、遅くとも2040年にはカーボンニュートラルを達成しなくてはならないということになる。

(2)経済システムの限界

もう一つの大きな問題は、現在の資本主義(新自由主義の中の極端な形である市場原理主義)そのものが限界にあるという事実である。アベノミクスの6本の矢は、どこに飛んで行ったのか解らず、異次元の金融緩和は功を奏さず、何をやっても経済成長にはつながらず、日本は1991年のバブル崩壊から、この30年間のたうち回っている。

何故か、一つは経済成長神話である。現在の資本主義はGDP成長を暗黙的に絶対善とみなす特殊な形而上学の上に成立している。そのため、短期的な利潤が得られる目先の成長戦略ばかりが重用され、例えばDX、グローバルなどという言葉が繚乱している。

農業であれば、食料自給率が38%と危機的状態であるにもかかわらず、輸出に強い農業は支援するが、主食を支える農家には実質的な減産を強いるような戦略がまかり通る(農業白書2021.05)。その結果、『農』の劣化は無論のこと、科学技術立国を標榜しながら半導体もワクチンも作れない国になってしまった。そして、この30年間の平均経済成長率は0.65%(1991-2020)で先進国最下位(内戦国並み)である。

現在の資本主義の形態が構造的に限界にあることは明らかであるが、さらに重要なことは、現在の経済システムでは「環境と経済は両立しない」ということである。最近、経済学者の多くの本がベストセラー入りしているが、そのほとんどは現在の資本主義を否定するものばかりである(例えば 斎藤幸平(2020)。それは、地球環境と経済成長は表裏の関係にあり、現在の資本主義の延長で経済成長を目指せば、地球環境はさらに劣化するということを明確に示している。要するに、過去の成功体験は役に立たないということであり、現在の延長上に持続可能な社会は存在しないのである。否、強引にそれを進めようとすれば更なる地球環境の劣化を招くことが明らかになったということなのだ。

Fig.1 今考えなければならない2つの限界

3 今何を考えなければならないのか?縮減する豊かさをつくる。

重要なことは、対処療法的に、これらの問題に向き合うのではなく、その本質にしっかりと正対することである。本質とは何か? それは人間活動の肥大化が、これらの問題を起こしているという事実である。この100年で人間がつくった人工物の量は32倍に増え、生物総重量の1兆1000億トンを超えた。このままでは2040年には、2兆トンを超える勢いで増え続けている。ほとんどの人工物は地下資源・エネルギーを原料につくり出され、それは、まさに自然を破壊し、CO2に代表される温室効果ガスを吐き出し続け、人工物の殆どは最終的にはゴミになってしまう。一方で、この100年間で人口は4.9倍に増加した。

人口の増大より遥かに大きな勢いで人工物をつくり、それが経済を、人を豊かにするのだと思い込ませるために資本主義は進化(?)し、結果として経済的な豊かさを求めるために、自分の首を自分で締め、未来の子どもたちのことなぞ何も考えず、今を快楽的に、さらには、今を、自分だけ豊かであればよいのだ(自国・自分ファースト主義)と煽るのが、今の資本主義なのである。

生物総重量の1兆1000億トンは、主に太陽のエネルギーだけで完全な循環をしていて一切ゴミを出さないが、我々は人口増加速度の6倍を超える勢いで最終的にはゴミになる人工物をつくり続けているのだ。そして、その人工物は自然を破壊することによって生まれており、それを煽っているのが今の経済システムなのだ。これこそが地球環境問題の本質なのである。

では、環境と経済を両立させ、未来の子どもたちに手渡せるバトンをつくるためには何を考えなければならないのか?

エコロジカル・フットプリント(EF)という物差しがある。地球の環境容量をあらわしている指標で、人間活動が環境に与える負荷を、資源の再生産および廃棄物の浄化に必要な面積として示した数値である。地球の総生物生産力は122億gha(グローバル・ヘクタール/haと同義)で世界の人口が80億人であるから1.5gha/人となる。一方、人間のEFは206 億ghaで2.6gha/人となる。すなわち、1.5ghs/人を自然から頂きながら2.6gha/人の消費をしていることになる。言い換えれば、地球が1.7個なくては現在の生活が維持できないことになる(日本と同様な暮らしなら2.9個必要)(Living Planet Report 2022)。

1つしかないはずの地球で、何故1.7個分の消費が出来るのか、それは資本を食い続けているからだ。地球という資本に毎年1.5gha/人の利子が付くが、それでは足らず資本を食って2.7gha/人の消費を維持しているのだ。当然、自然はどんどん破壊され利子も資本も劣化するが、それには見向きもせず、更なる消費を煽っているのが現状で、結果として、文明崩壊という限界がすぐそこにある。さらに言うなら、地球全体の生態系収支が赤字になっている状態を「オーバーシュート」と呼ぶが、地球オーバーシュート・デーは、人間のEFが、その年に地球が再生できる量(バイオキャパシティ)を超えた日を示す。

2022年のアース・オーバーシュート・デーは7月28日だった。つまり、人間はこの地球がもたらしてくれる自然資源を地球の供給量を超えて、8カ月程度で使い切ってしまったことになる。

だからこそ、今、世界は大きく変わろうとしている。

2022年12月19日、カナダのモントリオールで153の締約国・地域などが参加した国連生物多様性条約の第15回締約国会議(CBD-COP15)第2部が閉幕し、やっと「昆明・モントリオール生物多様性枠組み」として採択された(第1部は2021年 中国昆明で開催)。

この枠組みの最も重要な概念は「人類は、人・地球・経済・そして地球上のすべての生命の持続可能な未来のために、生物多様性を2030年までに回復軌道に乗せる(ネイチャー・ポジティブ)という重大な責任を負っている」ということである。まさに一つの地球で暮らすという方向に向かうことがこれからの大きな流れになることが世界の合意となったのである。

それは地球の総生物生産力(自然の修復能力)以内で暮らすしか方法はないということであり、それには、人間のEFをどうやって減らすのか、そして、どうやって総生物生産力を上げる(自然の修復)のかを考えなくてはならない。

すでに、わが国では、「2030年までに陸域・海域それぞれの30%を保護・保全する(30by30)」ことを世界に約束し、これに同じく世界に約束した「カーボン・ニュートラル」、「みどりの食糧システム戦略*」を組み合わせれば、自然に寄り添ったより低環境負荷で快適な暮らしや、新しいビジネスが見えて来るはずだ。

(*みどりの食糧システム戦略:食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるため、中長期的な観点から戦略的に取り組む政策方針 農林水産省2021)

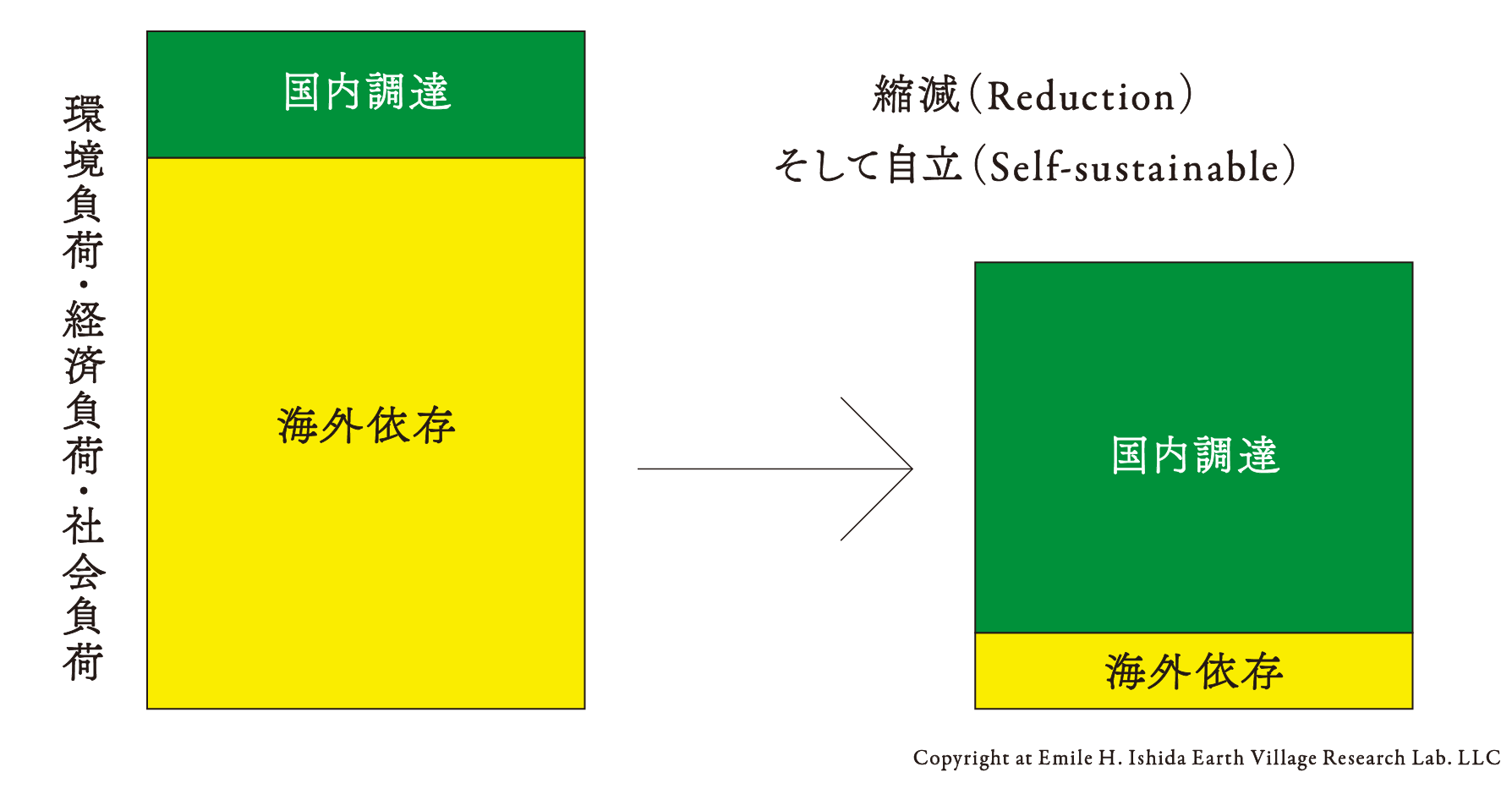

そして、それらに求められる最も重要なキーワードは「縮減」である(Fig.2)。縮減とは一つの地球で暮らすということ、それは、自立し、あらゆるものを循環させるということでもある。

それによって、地球環境負荷は下がるが、同時にそのドライビングフォースとなる新しい経済システムも必要となる。それは現在の資本主義の延長線上にはないものでもある。

Fig.2 縮減する社会

一方では、縮減が我慢になってはならぬ、色々なものがぐるぐる回り、循環する、それによって人が豊かになることが「縮減する豊かさ」なのだ。未来の子供たちに手渡すバトンとは、あらゆるものが循環するものつくり、暮らし方のかたちを創り上げるしか無いのだ。

間違っても何か革新的な技術がこの問題を一挙に解決してくれるなどと思うなかれ。テクノロジー進歩の歴史は、それが出来ないことをすでに証明している。古くは1865年の石炭問題(ジェポンズ) (Alcott, Blake 2005)に始まり、エコ・テクノロジーの市場投入が環境負荷の低減には何ら役に立たず、エコ商材が単に消費の免罪符となったのである(エコ・ジレンマ)。例えば、カーボン・ニュートラルを目指すということは、従来の化石エネルギーに変わって再生エネルギーを導入したり、車を電気自動車に変えたりというような、単純なエコ・テクノロジーへの置き換えでは到底果たせないことは明らかである。何かと何かを置き換えるテクノロジーは必ずエコ・ジレンマを興すのである(石田秀輝・古川柳蔵2014)。

大事なことは自然界と同様に、『あらゆるものを循環させる、循環しないものはつくらない、使わない』ということである。無論それが、我慢であってはならぬ、心豊かであることを前提としなければならないのである。

4 厳しい制約の中で心豊かに暮らすということは?

循環しない暮らし方や循環しないものつくりからの離脱に必要とされるのは足場の大きな変更である。カーボン・ニュートラル他の厳しい制約の中で、どうやってワクワクドキドキ心豊かなライフスタイルを生み出せるのか、そして、そこに必要なテクノロジーやサービスが何かを考えねばならないが、それは思考の足場を少し変えること(バックキャスト思考)で見えてくる(石田秀輝・古川柳蔵(2018)。

我々の思考は基本的にはフォーキャストである。今、目の前にある問題を考え、そこにある制約を排除するという思考である。では地球環境問題は排除できるのか? もちろん不可能である。そんな時にはバックキャストという、制約を肯定する思考を採用せざるを得ない。単純な例で言えば、居間の電球が一個切れたとしよう。フォーキャストなら、制約を排除するので切れた電球を新しいものと交換することになり、バックキャストなら、切れた電球を受け入れて、例えば、『一つくらい切れても全然問題ないね、たまには全部消して、窓を開けて風の匂いや虫の音を聴いてみよう・・・』そんなライフスタイルをイメージ頂ければよい。

詳細は別に譲る(石田秀輝・古川柳蔵(2014))が、6千を超えるバックキャスト手法で描いたライフスタイルの社会受容性研究や90歳ヒアリングによる日本の文化要素の研究から『心豊かに暮らす』という構造が少しづつ見えてきた。

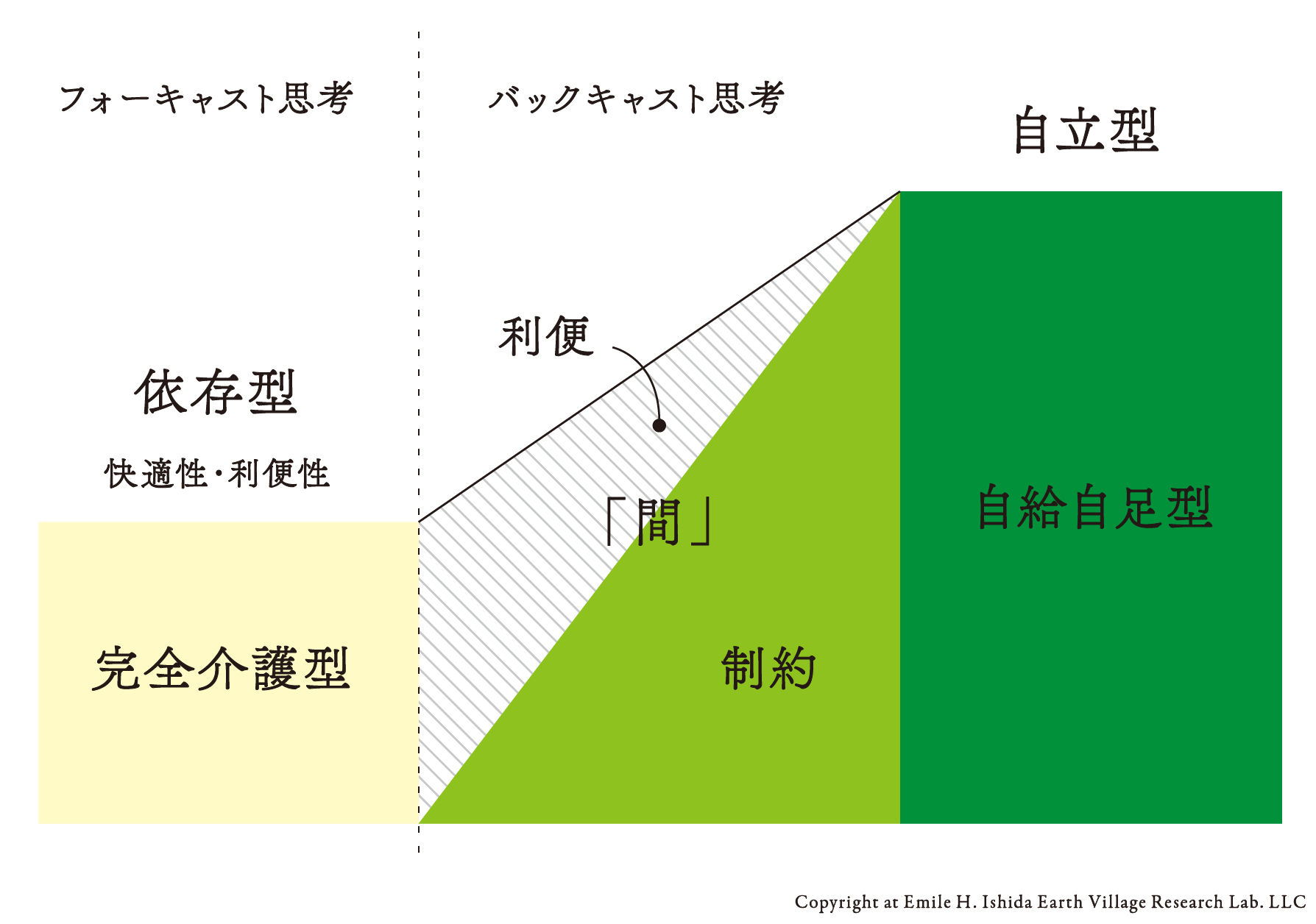

今、我々は依存型の社会に居る、それは、『あなたは何もしなくて良いのです、テクノロジーやサービスがすべてを代行します』という物質型の社会である。ブレーキを踏まないでも止まる車、全自動の何とか… 物質的に飽和している今、これでもか、これでもかと次から次へと新しい商材を口に詰め込まれるような時代に生活者がストレスを感じていることは間違いなく、今、多くの人が求めているのは自立型の社会なのだ。その究極は自給自足であるが、それは極めてハードルが高い。

Fig.3 「間」を埋める、心豊かな暮らし方のかたち

依存型の暮らしをしてきた人にとって、それは全く不可能ともいえる暮らし方のかたちなのであるが、実は、この依存と自立の間に大きな隙『間』が空いている、このエリアこそが宝の山、未来社会が求めているテクノロジーやサービス、さらには未来研究の種の宝庫なのである。この『間』は、ちょっとした不自由さや不便さ(喜ばしい制約)を、個(人)やコミュニティーの智慧や知識・技で埋めることにより、その結果、愛着感や達成感、充実感の生まれる暮らし方を生み出す社会なのである(E.H. Ishida・R. Furukawa 2013)。(Fig.3)。

例えば、『間』を埋めるテクノロジーとは、自らが主導的に関与するテクノロジーであり、テクノロジーに使われるのではなく、テクノロジーを使い切るということでもある。AI(人工知能)恐怖という言葉が流行ったが、AIが進歩すれば、我々の仕事がどんどん奪われ、2045年頃には人間を超えたAIが生まれる(シンギュラリティー)という恐怖である。これは、まさに依存型の社会視点(テクノロジー・オリエンテッド)である、すなわちAIに何が出来るかを徹底的に追及した結果であり、それは物質型社会で培われた、テクノロジー絶対善的思考である。

それを『間』という概念で考えて見れば、『AIに何をしてもらおうか? 同じ繰り返しのこの面倒くさいけど複雑な計算はAIに任せて、その結果に基づくクリエイティブな仕事は私にお任せ!』というヒューマン・オリエンテッドという世界が見えてくる。教育という視点で考えれば、自分で考えて行動し、その結果に基づいてさらに考えて行動する、ということであるから、これはまさに非認知教育そのものである。

すでに、この間を埋める色々なアクティビティは、予兆として見えてきた。車から自転車へ、家庭菜園、週末アウトドア、DIY・・・すべて、ちょっとした不自由さや不便さを自分や仲間の知恵・技・知識で越えることにより、達成感や充実化、そして愛着を生み出す楽しさを創り上げているのだ(石田秀輝2015)。

5 コロナ禍が「間」を埋める『個のデザイン』を炙りだした。

ちょっとした不自由さや不便さを超えることで『達成感』『愛着感』『充実感』が生まれることは明らかになったが、それをどのような形で社会実装できるのか? 今回のコロナ禍の三密という制約の中で多くの人たちがそれに挑戦し、具体的な形を生み出していることが明らかとなった。

2020年4-5月に300人近くの方々にインタビューを行い、三密という制約の中で多くの人たちが、心豊かな暮らしを見つける努力をしていることが明らかになった。インタビューから、その暮らしをつくっている200超のキーワードも採集できた。

それは、テレワークが地元や家族の再発見につながり、自分時間や家族時間を大切にし、ワークとライフが重なる暮らしを楽しみ、近所にある小さな自然が愛おしく思えるようになり、文化が人にとっての生命維持装置だったと認識し・・・というような従来の延長ではなく、全く新しい暮らし方の視点であった。

江戸末期から明治維新にやって来た多くの外国人が絶賛した日本文化の根底には、『地域』(支え合い、協働、行事)・『家族』(思いやり、役割、伝承)・『自然』(活用、備え)の強い連携があり、その結果、生産や商売という概念が成立するという連関があった。この30年を振り返ると、特にこの『地域』・『家族』・『自然』の劣化が現在の多くの混沌を招いたことは一つの要因として間違いのないことだろう。そして、その重要性が今回のコロナ禍で明確に認識されたのだと思う。

この調査で、2つの大きな学びがあった。一つはライフがワークの形やビジネスの形を変え得ることが明らかになったことである。哲学者フリードリッヒ・ヘーゲルが『人類は究極的な目的(自由の理念の実現)に向かって進歩し続ける』と言ったというが、まさに横並びではなく、個(個人・家族・関係者・小さな行政。小さな企業)として、個性や身の丈に合った色々なことをデザインする『個のデザイン』という概念が炙り出されたのである。個で暮らしをデザインする、個で仕事をデザインする、個で学びをデザインするという新しい潮流が動き始めたのである。

2つ目は、このコロナ禍で温室効果ガスの排出量がおよそ30%(米・英、日本も筆者の計算ではほぼ同量の削減があった)近く削減されたことである(Hatt Simon 2020.0521)。30%削減のために最先端テクノロジーが投入された訳でもなく、(日本の場合)ロックダウンが適用された訳でもない、自らの意思で色々なものをデザインした―個のデザイン-結果なのである(石田秀輝・Food Up Island 2022)。

ちょっとした不自由さ(喜ばしい制約)を個(人)やコミュニティの技や知識や知恵で乗り越える、これこそがコロナ禍が教えてくれた次代のイノベーションと言えるのだろう。コロナ禍で、我々は自分たちの意思で行動変容を起こせる(個のデザイン)ことを明らかにした。三密という制約を達成観や充実感、愛着感に変えられることを証明したのである。

これこそが、世界はドラスティックに変えられ、未来の子供たちに、心豊かな暮らしという素敵なバトンを手渡すことが出来ると確信した。その新しい達成感や充実感は、自然を基盤とした自立的な暮らしの中にあり、それはちょっとした不自由さや不便さ(喜ばしい制約)を、個やコミュニティの知識、知恵、技で越えるところに生まれる『間』である。

今こそコロナ危機をチャンス(加速器)にしなくては、未来の子供たちに手渡すバトンがつくれなくなるのだ。そして、それこそが「縮減」という概念につながるのだ。

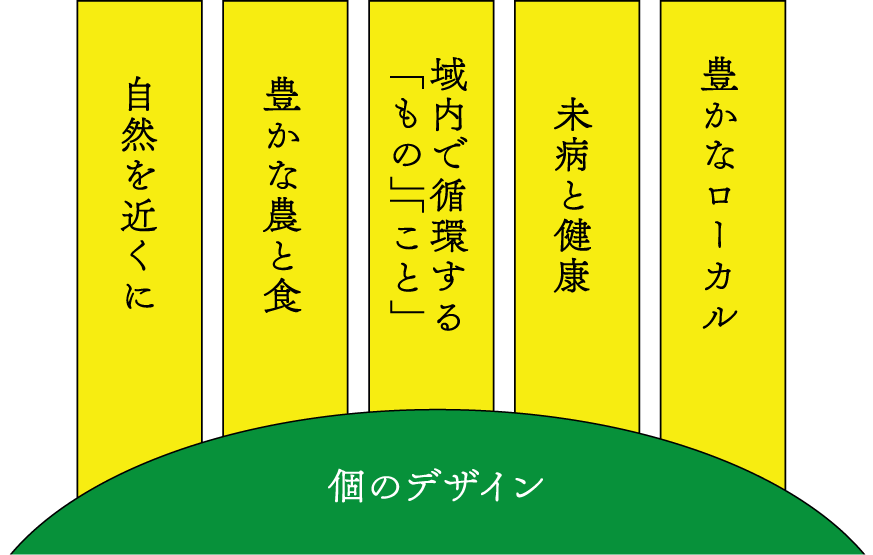

6 2030年の未来マーケティングとは?(石田秀輝・Food Up Island 2022)

コロナ禍での300人近くの方々へのインタビューから、三密という制約の中でも心豊かに暮らすための200を超えるキーワードを見つけた。このキーワードをいくつか組み合わせることで2030年の未来のライフスタイルを300以上描いた(温室効果ガスを30%削減できた―2021年3月までの日本の2030年目標は2013年度比-26%―ので、これを2030年の未来と名付けた)。ライフスタイルの集合体が社会を形づくるので、ランダムに50個程度のライフタイルの塊をいくつもつくり、その未来社会に求められるシステムを考えることにより、100を超える未来社会のキーワードを見つけ出した。このキーワードを組み合わせることで、2030年の未来にあり得る90近い社会が見えて来た。それは、「個のデザイン」というプラットフォームに5本の柱がしっかりと根付いているようなものだった。

具体的には−

1.「自然を近くに」自然と人との関わりがとても強くなり、生活の中に自然が当たり前にある。

2.「豊かな食と農」食や農に対する関心が非常に高くなり、農と食が連続している社会が求められる。特にカーボンニュートラルやネイチャーポジティブ(自然のことをいつも考える)という制約の中で輸入や輸送を前提としない食の在り方や自然とのかかわり方が問われる。

3.「域内で循環するものやこと」 小規模(地域)自律分散型の社会が基本となり、その域内で色々なものやことが循環し、域外に分散している社会とは緩やかにつながっている。

4.「未病と健康」未病や健康が大事にされ、高齢化社会においても多くの笑顔があふれている。

5.「豊かなローカル」社会は小規模自立分散型となり、都会とローカルの境界は希薄になり、ローカルが主役の時代になる

−というものだ。

Fig.3 2030年の社会構造

例えば、域内で循環する「もの」「こと」では、家電製品も服も持たない暮らしがあり、ものの使用状況によって課金され、どのように使用されたかは、ものに組み込まれた情報端末によって管理される。一方では、おじいちゃんにもらった懐中時計、古いけどたくさんの思い出のある車などを大事に丁寧に使い、維持して行く文化もそこにはあり、趣味としての小物や、家の家具を家族やコミュニティでつくるDIYをサポートする匠やシステムも共存する(「個のデザイン」)ような社会が見えてくる。

7 サステナブル資本論を考える。

「縮減」する社会に求められる経済システム、すなわち2030年の社会構造を支える資本論とはどのようなものだろうか。先述したように、現在の経済システム―新自由主義の中でも極端な市場原理主義―はすでに限界状態にあり、さらに現在の経済システムでは、環境と経済は表裏の関係にあり、その延長に未来はない。

では、どのような視点で考えるべきか?

1941年「経済的進歩の諸条件」で経済学者のコーリン・クラーク(コーリン・クラーク1941)は産業を一次、二次、三次に3分類し、経済発展につれて一次産業から二次産業、三次産業へと産業がシフトしてゆくことを示した。ここには、経済発展(資本主義)とは、時間という一次元での効率追求という概念が不文律として存在しているように思う。

すなわち、木を植えると収穫までに60年が掛かる、おまけにその間、毎日のように手を掛ける必要がある(一次産業)、地下資源・エネルギーを使って、高温・高圧でものをつくれば分業制で数日で処理可能である(二次産業)、さらに情報のような非物質を大量のエネルギーを使って瞬間的に生産処理(三次産業)すればさらに経済的に効率が良いという具合だ。そして、産業構造が一次から三次産業に向かうにつれ修復不可能なほどの環境劣化を生み出してきた。

経済学者のジョン・スチュアート・ミル(1806-73)は「経済成長と人々の豊かさは一次の相関になく、経済が右肩上がりでなくても人々が生き生きしている定常状態を考えるのが経済学である」とし「自由論」を著し、定常状態を支えるリベラリズムの立場にたった。リベラリズムとは、政治的権力、経済的富、宗教的権威に屈することなく、一人一人が、人間的尊厳を失うことなく、それぞれが持っている先天的、後天的な資質を充分に生かし、人間の精神の自由と尊厳を守る事ができる社会である。それこそがウェルビーイングであり、今、多くの注目を集めている宇沢弘文(1928-2014)の提唱した「社会的共通資本」につながるものである。

宇沢は「経済学とは人を豊かにするためのものであり、経済と人をつなぐものが社会的共通資本」だとした。社会的共通資本とは、大気、森林などの「自然環境」、道路、電力・ガスなどの「社会的インフラ」、教育、医療、金融などの「制度資本」が構成要素であり、人々が豊かな経済生活を営み、すぐれた文化を展開していくための社会的な装置であり、豊かな社会に欠かせないものは、国やその地域が守る必要があり、市場原理主義にのせ、利益を貪る対象にはしてはならないという考え方である。

生物の生存に欠かすことのできない、空気や水といったものから、医療や教育といった様々な必要度が高いものは、需要が途切れることはない。制限がなければ、いくらでも値段をあげることができ、そうなると、経済的弱者の手に届かないものとなってしまう。そうではなく、社会的共通資本に、平等にアクセスできることが、社会の安定に繋がり、それこそが、経済が豊かに循環する基盤になるというものだ。その基盤を国や地域が適正に管理運営し、その上で、企業活動がどのような影響を与えるかの解像度を上げて自覚することが重要だ。

人は成長を求める生き物である、それも自分自身単体の成長ではなく、他者とのつながりで認識されるものだ。また、他人とのつながりが、幸福や健康に大きな影響を与えていることもわかっている。他者との関わりの中で、自身の役割を見出すことが、豊かさという感情につながっていく。経済活動は人々のつながりを生み出す行為でもあり、現代社会になくてはならない経済活動というものが、豊かな社会を支えるものであるという高次の視点が重要で、利潤を求めるのは、その目標を達成するものであるという認識を強化することが必要なのだ。そのような活動をごく自然にできる「場」というものの醸成が求められているのだろう。

経済学の祖と言われる、アダム・スミスは『道徳感情論』で、”共感”と言う概念から人間性の社会的本質にアプローチしている。喜び、悲しみといった人間的な感情は、個人個人に固有なものではあるが、それが、その人だけにしかわからないというものではなく、他の人々は共感することによってお互いを理解することができる可能性を持つ。この共感こそが社会の安定を生み出していくとも言える。共感という基盤があれば、一人一人の市民が、人間的な感情を素直に、自由に表現し、暮らせるような社会が構築され、そのためには、経済的な面で十分に豊かであることが必要となる。さらに、健康で文化的な生活を営むことが可能になるような物質的生産基盤がつくられていなくてはならないというもので、重要な視点だと思う。

では、ミルや宇沢が提案する概念の中での経済活動とは具体的にどのような形態を持つべきであろうか? それは時間軸での効率を追求するのではなく、もう一度原点に戻って考えるべきなのではないかと思う。

すなわち、資本主義とは「資本の無限の増殖活動」であり、人間はそのシステムに組み入れられ、パーツとなっているが、資本主義が人間の生徳性にかなっているなら人間は幸せになれるし、そうでないなら必ずどこかで病むことになる。今、求められているのは、資本の無限の増殖活動と正対する中で、人が豊かになり、地球環境と経済が両立できる経済活動の再定義だ。

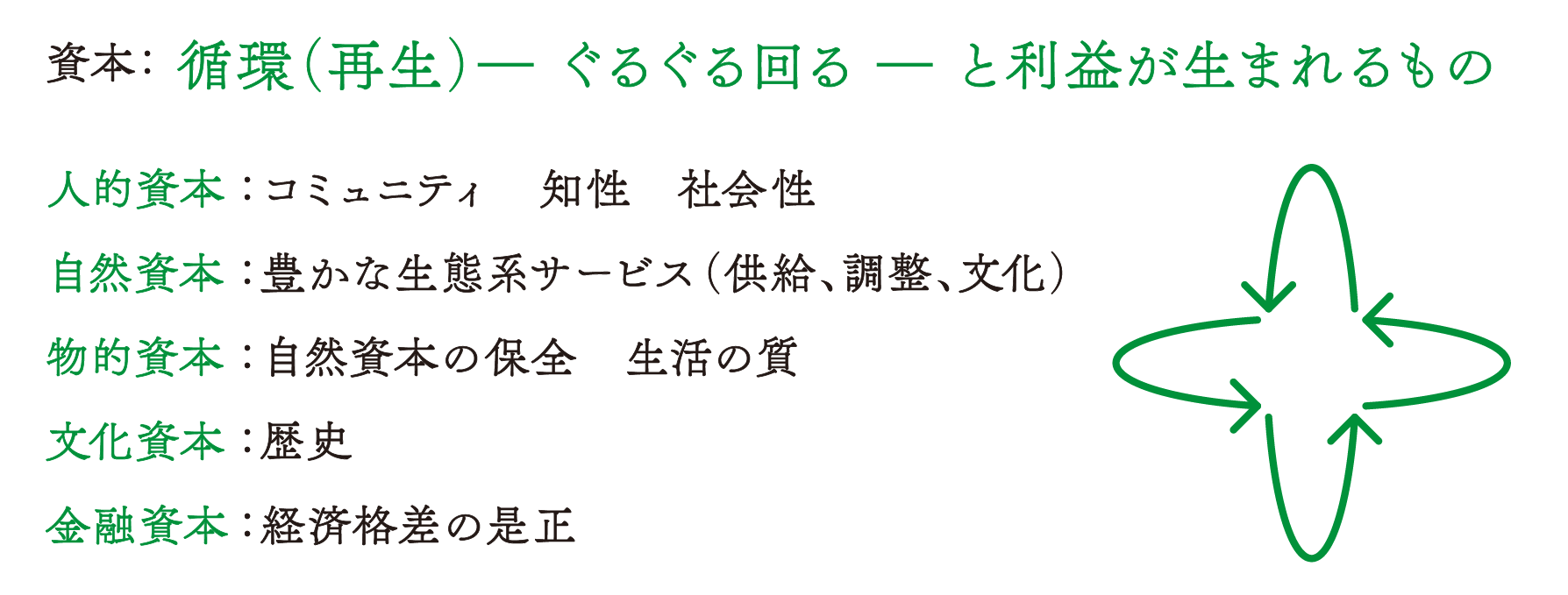

そもそも「資本とは、循環・再生(グルグル回る)により、利益を生み出すもの」である。従来の経済的な視点のみに注力するのではなく、経済活動が人々とつながり、豊かな社会を支えるためのものであるには、循環・再生という概念を強く認識する必要がある。

Fig.4 サステナブル資本論(リ・ジェネラティブ資本論)

すなわち、人的資本がグルグル回り、無限の増殖活動が続けば、コミュニティや知性が生まれ、社会性が生まれる。自然資本では、生態系サービス(供給・調整・文化)が豊かになり、物的資本では自然資本の保全が盤石となり結果として生活の質が上がる。文化資本では、歴史が生まれ、金融資本では経済格差が是正される。さらに、各資本間での循環・再生が加われば、それはまさに一次、二次、三次産業という境界を失くした、新しい産業・文化構造を生み出すことになる。それこそが、縮減する豊かさを担保する経済システムなのだ。

これを「サステナブル資本論」と呼ぶのは早計だろうか?

8 サステナブル資本論とビジネス

これからは、すべての企業が政府が世界に向けて約束した「カーボン・ニュートラル」「ネイチャー・ポジティブ」「みどりの食糧システム戦略」に対応しなくてはならないが、個別に対応する必要はない。すでに述べたが、これは自然を回復させ、我々が一つの地球で暮らせるようにすることである。

それには、あらゆるものを循環させる(グルグル回る)という視点を持てば、すべてに対応可能である。ただ、そのためにはいくつかの手順が必要であり、また視点の変更(足場を変えて考える)も不可欠である。

(1)まずは、今、企業活動の中でどれだけ地球環境への負荷を掛けているのか定量的に明らかにし、それを如何に減らせるかを考える必要がある。例えば、コーヒーショップで使用するセラミクスのマグカップとプラスチックで内面をコーティングされた紙コップはどちらの環境負荷が小さいか?

色々な条件はあるものの、多くの場合300回も使用すればマグカップに軍配は上がる(CIRAIG 2014)。セラミクスは高温を使うから環境にはよくないのだと考えている人は、使用者だけでなく生産者にも随分多いようだが、現実は大きく異なる。このような、製品やサービスのために必要な原材料の調達から生産、流通、消費、そして廃棄・リサイクルというライフサイクル全体における環境負荷を定量的に評価することが必要で、その手法をLCA(ライフサイクル・アセスメント)という。LCAで自社の企業活動を測定し、どの部分で負荷を減らせるか考え、実行する。

(2)同時に、バックキャスト視点で制約の中で豊かな社会を描いてみる。ただ、バックキャスト思考は脳の報酬系をコントロールする必要があり、それなりの訓練が必要である。できれば、バックキャスト思考を使って頂きたいのだが、難しければ、筆者がコロナ禍でのヒアリング(前掲)で見つけ出した2030年の社会の114のキーワードを使って描いても構わない。基本的には400-600字程度の社会デザインを描く。重要なことは、描いた社会デザインの中に、少なくとも5-6個程度のキーワードが入っていることで、経験的には、それによって、あり得る2030年の社会デザインが描けるはずである。

(3)このような手順で、社会デザインを何枚も描く(筆者は、色々なキーワードを使って、少なくとも50枚以上は描くことにしている)。そうすると、2030年の社会がどのようなものか、具体的に見えて来る。そして、どのようなシステムがその社会に求められているのかも同時に見えて来る。例えば、生活のインフラはどうなっているのか、食糧は、移動は、生活は、学びは、仕事は、生活の中の生きがいは・・・というようなことである。

(4)では、自社の強みをどのように活かして、どのような社会システムに貢献できるのだろうか?それには、イメージした2030年の社会で自社の強みが活かせるような社会システムを創出し、具体的にどのような商材がそこに求められるのかを明らかにしたうえで、ビジネスイメージをつくることが必要になる。ただ、2030年の社会では、多くの場合、自社の強みがそのまま直接的に活かせることは少なく、他の要素を導入しなければビジネスとして成立しない場合が多いだろう。他の要素とは、それを強みにしている企業である。例えば、ものづくり技術は活かせたとしても、原材料の循環調達や再資源化、最終商材の市場までの新しい物流システムが必要で、それらは自社には無いと言った場合などである。その場合は、他社の力も借りながら(コンソーシアム)具体的なビジネスにつなげる必要があり、色々な形のフレキシブルなコンソーシアムを組むことが必要になってくる(オープン・イノベーション的展開)。

このような手順で、LCAで自社の企業活動の測定を行い、地球環境負荷を下げることと並行して2030年ビジネスを構築し、社会制約を見ながら、ある時点で新規なビジネスへ乗り換える必要がある。

ものづくりに限定して考えるなら、筆者の、今までの経験では、B2B型のビジネスでは「サーキュラー型サプライチェーン」が基本となり、B2C型のビジネスでは、生活者がこのサーキュラーに関わることで、新しいコミュニティが生まれ、それが健康や生きがいにつながるような形態、すなわち「サーキュラー型サプライチェーン」X「ローカルネットワーク・システム」がかなり強く現れてくるように思っている。そして、それこそがSX(サステナビリティ―・トランスフォーメーション)なのだ。

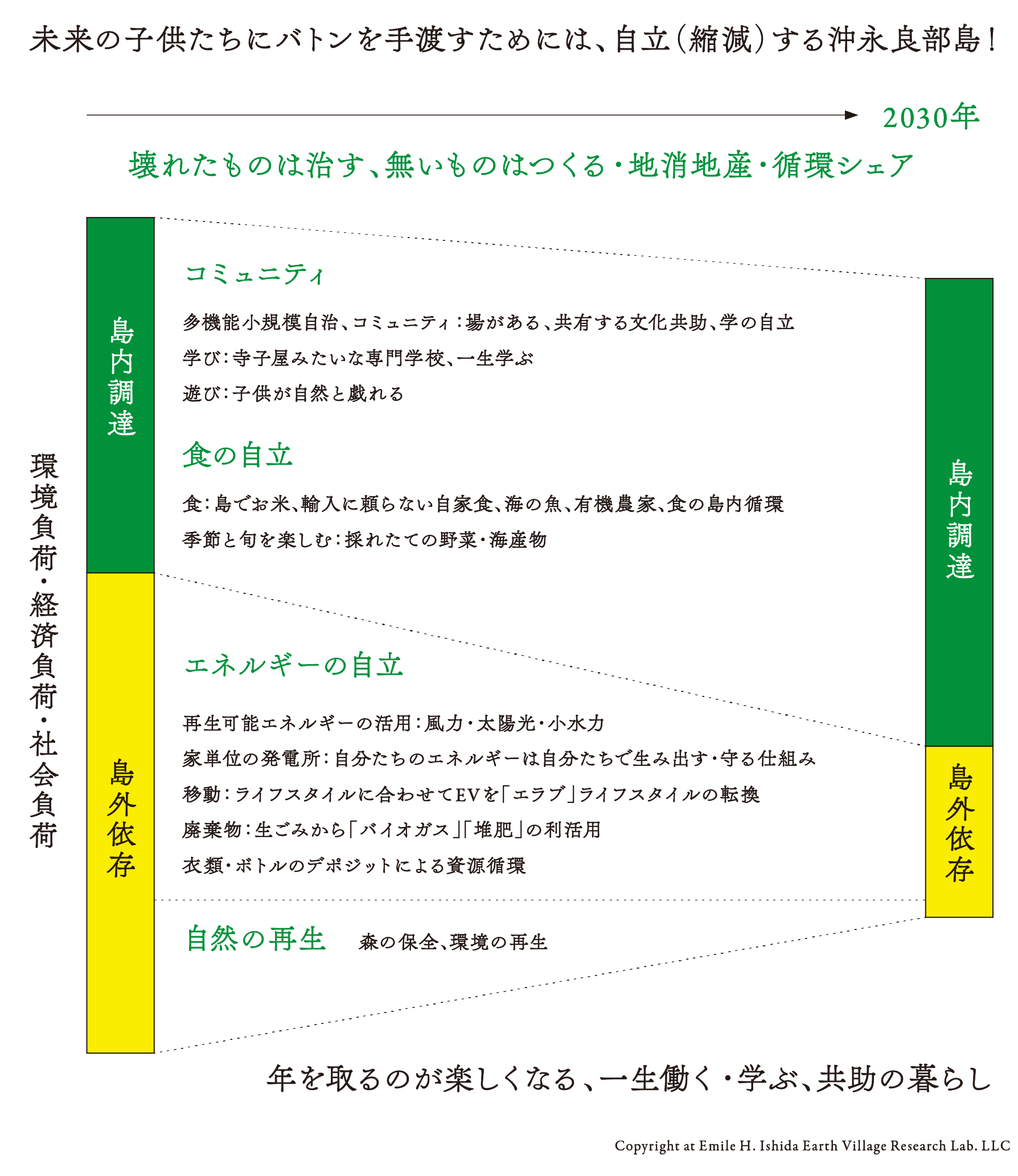

9 サステナブル資本論と島暮らし

2014年4月、61歳の時に奄美群島の沖永良部島に移住した。沖永良部島に観光客として最初に立ち寄ったのは1997年、それから毎年3-4回は訪ねていた。『島の何処がそんなに好きなのか』とよく聞かれるが、いつも『黒糖焼酎と自然と人』と答えていた。この答えも決して間違いではないのだけれど、2012年から2年間にわたって行った我々の学術調査(90歳ヒアリング)で、沖永良部島が日本でも稀なほど失ってはならない日本文化を色濃く残していることがわかり(石田秀輝2021)、それならば、その中で持続可能な社会に求められる暮らし方のかたちを体験しながら、未来のかたちを創りたいと思ったのが、きっかけである。

島は周囲約60㎞、2つの町があり人口は13000人、発電所や総合病院も持っている。主な産業はサトウキビ、ジャガイモ、花卉などの農業である。合計特殊出生率は2.0を超えているものの、人口の流出は多く、2040年には消滅可能性のある自治体とされてもいる。2040年には日本の自治体のおよそ半数が消滅するとされているが、無論そんなことが起これば日本は立ち行かなるというより、日本そのものが消滅してしまう。東京の食糧自給率は1%をとっくに下回り、これからますます厳しくなる地球環境制約を考えれば、ローカルが豊かになることこそが最も大事な政策でなくてはならない。

移住してから始めたのが私塾『酔庵塾』である。島人を対象に毎月1度、持続可能な島にするために何を考えねばならないのかを考え議論する場である。1年間考えたことを年に一度のシンポジウムで島内外の方々にご披露し、頂いた意見を反映させ翌年の学びに繋げるという具合である。目的とするところは『子や孫が大人になったときにもワクワクドキドキ笑顔あふれる美しい島つくり』で、議論の過程を纏めてローカルが豊かになる教科書をつくり、南太平洋の島嶼国も仲間に入れて展開するのが夢である。

『このままでは人口が減少して島は消滅してしまう』、では人口を増やすため金銭的な優遇を、大企業の誘致をしよう・・・このようなフォーキャスト思考ではとても解は得られない。日本全体の人口が減っているのに、我が町だけ人口を増やそうとして金銭的な優遇をする、そのお金は町の財政から拠出する。人口減少で財政はどんどん逼迫するのに・・・これでは未来の子供たちに重荷を背負わせることになる。

『酔庵塾』では、人口が減ること(制約)を受け入れ、それでも笑顔あふれる島つくりを考えることにした、バックキャスト思考である。その結果3本の柱が見えてきた。一つは、地域内(集落)のことを自ら考え、決定し、実行する多機能小規模自治への移行、二つ目は、エネルギー、食、学び、経済の自足で、これによって島での仕事が増え、お爺もお婆も一生働き、お金を外へジャブジャブ捨てない循環が生まれる。そして三つ目は、島人が島の素敵を学び直す(島自慢できる人を育てる)ことである。そうすれば、お金が島の中でぐるぐる回り、仕事が生まれ、笑顔も増え、お金が外から入ってきて、人がやって来る憧れの島になるのではないか、結果として人口も増えるかもしれない。

島には、太陽の光/熱、サンゴの隆起した島なので年中一定温度の大量の地下水もあり、膨大なエネルギー源を持っているのだ、これを使わない手はない。お爺やお婆がつくる野菜を島全体で流通させることが出来たら、新しい換金作物の循環システムになるだろう。

島には高校まであるが、大学に行こうとすれば島の平均世帯収入(約180万円)ではかなりの負担になる、では島に大学を創ろう、それも島のすべてをキャンパスにしてリーダーを育てるための大学を、ということで2017年に星槎大学サテライトカレッジin沖永良部島が開校し、2020年には第1号の大学院修了生も生まれ、さらに小中高校生の寺子屋つくりも始まった。大学の卒業論文テーマは「新規事業を提案し自分で運営する」ことにした。その応援資金準備のための財団設立準備委員会もスタートした。

なかなか難しいのが、島自慢人を育てることだ。どう見ても圧倒的に豊かな自然なのだが、お爺やお婆には昔に比べてやせ細った自然しか残っていないと映るようだ。最近ではターゲットを変えて、子供たちに島の素敵を教えるコミュニティ・スクール・システムを使っての活動も始めた。

こうした活動を伴う島暮らしは、お金が社会の中核をなしておらず、自然やコミュニティ、笑顔が社会システムの中核をなしている。それは、まさに2030年の社会構造に近く、サステナブル資本論の原点に居るともいえる。

このような伝統文化を大事に残しながら、それを個のデザインとともにオシャレに紡ぎ直すことこそが、人と地球を考えた新しい暮らし方と社会の形だと思う。

そして、未来の子供たちへのバトンつくりは、過去から学び、それを基盤に転換をマネジメントすることだとつくづく思う。

Fig.5 縮減を目指す沖永良部島戦略

引用文献

- Natiogio2020.12.11 地球上の人工物と生物の総重量が並ぶ、研究 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト (nikkeibp.co.jp)

- Living planet report 2022 WWF、生きている地球レポート2022 ー ネイチャー・ポジティブな社会を構築するために ー |WWFジャパン

- Gサイエンス学術会議共同声明2020

地球規模での昆虫減少による生態系サービスの消失(仮訳) (scj.go.jp) https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-gs2020-4j.pdf - AFP BB News 2019.06.12 https://www.afpbb.com/articles/-/3229671?cx_part=search

- Climate Change 2021: The Physical Science Basis https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/

- 令和3年度 食料・農業・農村白書 2022年5月公開 zentaiban.pdf (maff.go.jp)

- 例えば 斎藤幸平(2020)『人新生の資本論』集英社新書、諸富徹(2020)『資本主義の新しい形』岩波書店、宇沢弘文/内藤克人(2009)『始まっている未来』岩波書店

- Alcott, Blake (July 2005). “Jevons' paradox”. Ecological Economics 54 (1): 9–21. Jevons' paradox - ScienceDirect

- 石田秀輝・古川柳蔵(2014)『地下資源文明から生命文明へ』東北大学出版会

- 石田秀輝・古川柳蔵(2018)『バックキャスト思考』ワニプラス

- Emile H. Ishida・Ryuzo Furukawa Nature Technology Springer 2013

- 石田秀輝(2015)『光り輝く未来が沖永良部島にあった』ワニブックス

- Hatt Simon 2020.05.21 パンデミックの影響で「CO2排出量が17%減」という結果は、気候変動対策で人類が進むべき道も示している https://wired.jp/2020/05/21/carbon-dioxide-emissions-pandemic/ 012120

- 石田秀輝・Food Up Island(2022)『2030年の未来マーケティング』ワニプラス

- コーリン・クラーク(1945)「経済的進歩の諸条件」日本評論社

- 石田秀輝(2021)『危機の時代こそ心豊かに暮らしたい』KKロングセラーズ

- CIRAIG Technical Report(2014)「Life Cucle Assessment of Reusable Mugs and Single-use Coffee Cups

東北大学名誉教授、一般社団法人サステナブル経営推進機構(SuMPO)理事長

石田 秀輝

1953年、岡山県生まれ。株式会社INAX(現・株式会社LIXIL)取締役CTO 等を経て、2004年に東北大学大学院環境科学研究科教授に着任。2014年から鹿児島県の沖永良部島に移住し、私塾を開いて持続可能な社会を実践研究している。2019年から現職。著書:「『バックキャスト思考』で行こう!」(ワニブックスPLUS新書 2020年) 「危機の時代こそ 心豊かに暮らしたい」(KKロングセラーズ 2021年)「2030年の未来マーケティング」(ワニブックス 2022年)

others

未来会議「回復か?共生か?」 伊勢志摩 アマネムでの議論〜後編Discussion

未来会議「回復か?共生か?」 伊勢志摩 アマネムでの議論〜中編Discussion

未来会議「回復か?共生か?」 伊勢志摩 アマネムでの議論〜前編Discussion

規模の経済を否定しない/凌駕する、未来の循環社会とは何かIntervew1

未来会議「豊かな社会と未来を描く」 INAXライブミュージアムでの議論〜後編Discussion

未来会議「豊かな社会と未来を描く」 INAXライブミュージアムでの議論〜前編Discussion

気候変動とは、何か?Intervew1

人的資本経営と知財Intervew1

重ならない円のつづき。essay

共創時代の知的財産活用を模索する〜特許の共有は可能なのか?Interview1

パネルディスカッション「東海エリアで循環型経済のあり方を描く」Discussion

日本企業に求められるアクションとはIntervew1

循環の源流を熱田に探るessay

百年先を考えて、企業を創造していくInterview1

知恵と人と教育と―鈴渓義塾という物語essay

東海の食と農essay

SDGsと百年運営Interview1

循環型の未来を描くInterview1

知恵の集積を循環させる未来の知財活用Interview1

常滑の陶器と文化Interview1

知多半島の発酵イノベーションInterview1

森をサスティナブルに活かす知恵「神宮森林経営計画」とは?Interview1

credit

Design & Photograph: Takahisa Suzuki(16 Design Institute)

Copywrite & Text: Atsuko Ogawa(Loftwork Inc.)

Text: Madoka Nomoto(518Lab)

Photograph: Yoshiyuki Mori(Nanakumo Inc.)

Director: Makoto Ishii(Loftwork Inc.)

Director: Wataru Murakami(Loftwork Inc.)

Producer: Yumi Sueishi(FabCafe Nagoya Inc.)

Producer: Kazuto Kojima(Loftwork Inc.)

Producer: Tomohiro Yabashi(Loftwork Inc.)

Production: Loftwork Inc.

Agency: OKB Research Institute

本プロジェクトへのお問い合わせは

株式会社FabCafe Nagoya CE事務局

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6-18

Mail : info.nagoya@fabcafe.com

© Loftwork Inc. / FabCafe Nagoya Inc. / OKB Research Institute