未来会議 | Vol.3 前編 | 2023.04 update

三井不動産株式会社

ホテル・リゾート本部 ホテル・リゾート事業二部

事業企画グループ 上席統括

松山岩生さん

アマン

日本地区担当マーケティング&コミュニケーションズディレクター

早田美奈子さん

アマネム総支配人

門田敬男さん

株式会社ロフトワーク

共同創業者/株式会社Q0 代表取締役社長/

株式会社 飛騨の森でクマは踊る 取締役会長

林千晶さん

対談ファシリテーション

株式会社ロフトワーク アートディレクター 小川 敦子

撮影:16 design 鈴木孝尚さん

-背景-

三重県の伊勢志摩国立公園は、東西約50km、南北約40kmにわたり、伊勢市二見浦から南伊勢町古和浦湾(こわうらわん)へ至る海外線とその内陸部の丘陵地を含み、志摩半島の大部分を占めている。リアス海岸、波の激しい侵食によってできた海岸崖に代表される海岸地形、藻場・干潟等の海域景観、常緑広葉樹林を中心とした植生、人文景観等の景観を有する地域が、日本を代表する傑出した景観を有する地域であることが評価され、1946年に戦後初の国立公園として指定を受けている。

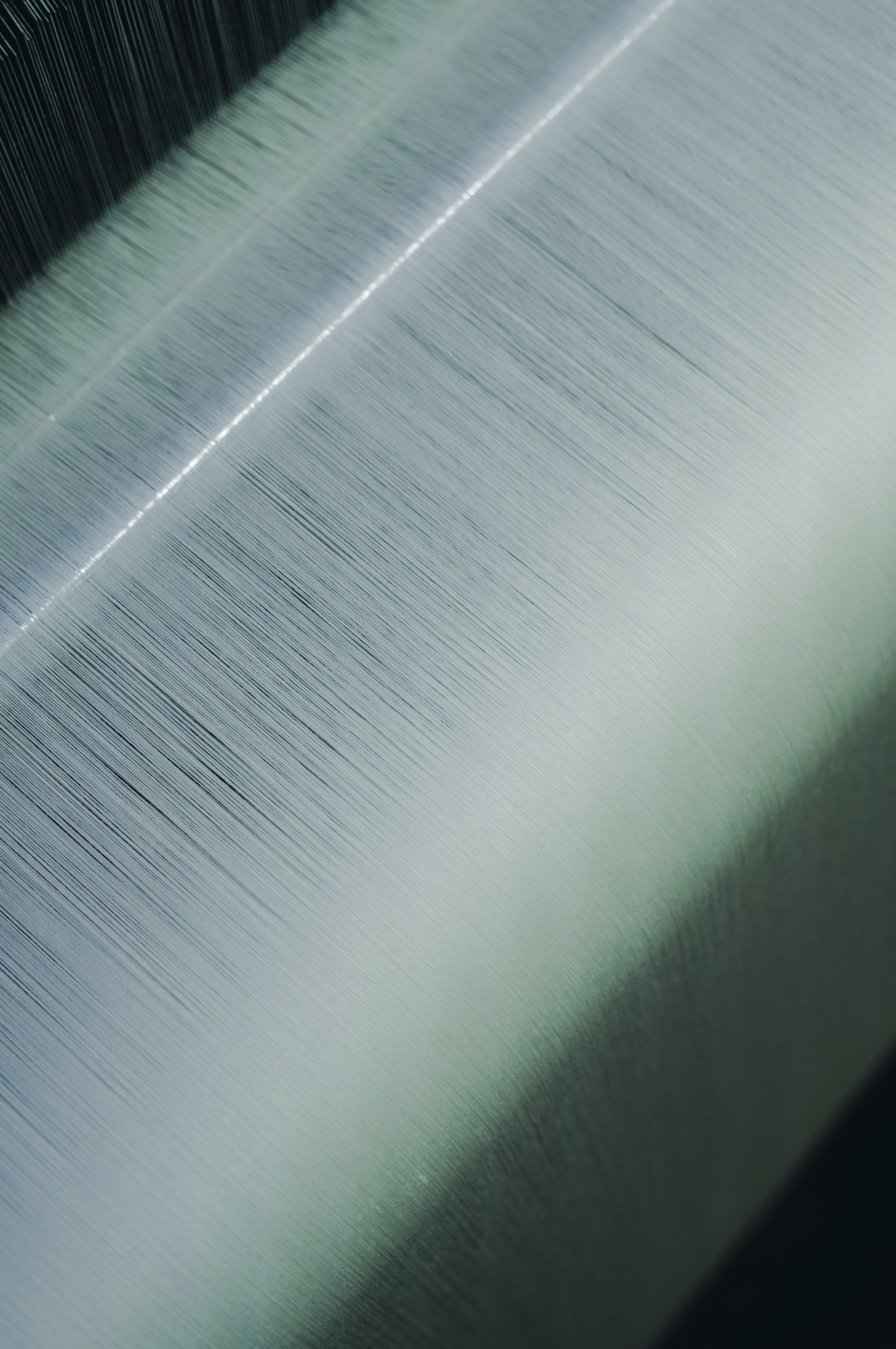

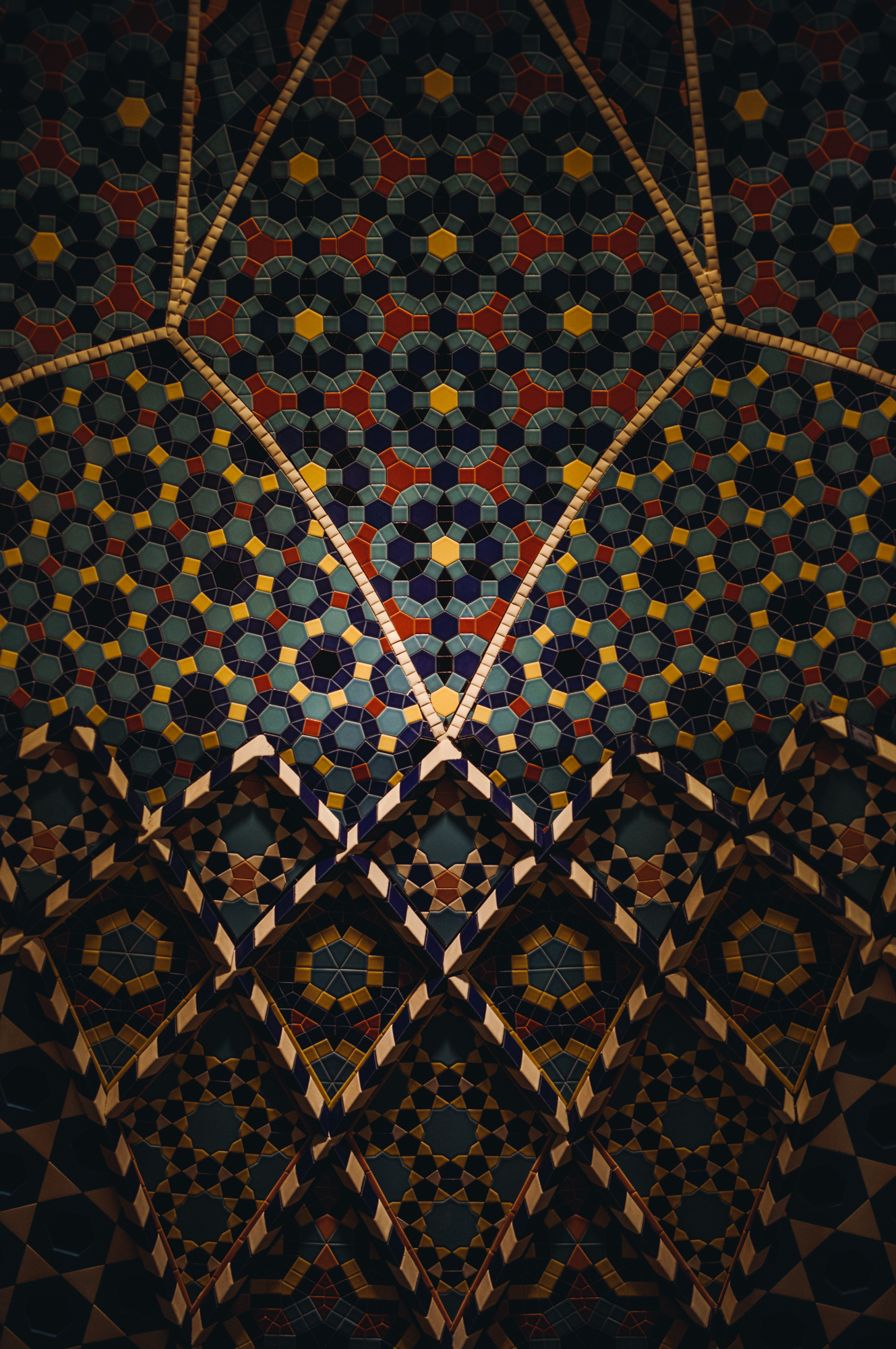

2016年にオープンした伊勢志摩のリゾートホテル「アマネム」は、三井不動産(株)と外資系ホテル・アマンの共同開発によるものであり、伊勢志摩の森の風景の中に溶け込むように、全ての建築デザイン設計が配慮されている。ホテルの美しいエントランスからは、穏やかな英虞湾に点々と浮かぶ真珠の養殖いかだや島々の風景をゆったりと眺めることができる。

非常に森の荒廃が進み、荒れ果てたその状態を回復させるため、三井不動産(株)が所有。パートナーとして共同で開発を行ったアマンと「森を再生しながらホテルを運営する」という壮大な構想、かつ、新たなビジネスモデルに挑戦した。

今回、対談は現地である伊勢志摩のアマネムのヴィラにて行った。対談中も、海からの風が吹き、あらゆる種類の鳥の囀りが聴こえ、自然溢れる、非常に心地の良い場所だった。

小川:森を再生させながらホテルを営む。自然と人の共生による循環の営みについて、事業を通じて実践されている三井不動産(株)、アマン。2社の企業姿勢や取り組みを深く知ることが、経済の循環だけを極端に追い求めてしまった現代人や企業経営者にとっても、これまでを振り返り、学びなおす、とても重要な視点に繋がると思っております。実践の背景には、100年先へ、未来へと繋いでいく視点〜グッドアンセスター=私たちは、良き先祖になれるのか〜という視点があるのではないか? と、勝手ながら、想像いたしました。ぜひとも、なぜ? どのように? という二軸の視点から、お話を伺わせてください。

また、対談には、弊社ロフトワークの創業者であり、また、飛騨市で森を起点とした循環を事業として実践する(株)飛騨の森でクマは踊る 取締役会長 林千晶も同席をさせていただきます。

地球は待ったなしの状況にあり、ソーシャルグッドな営みを循環させていく、そのような時代の流れが加速しております。一方で、ここ日本では、どうやって? という解決策を「考える」だけで、実証実験レベルでの動きに留まってしまっているのも、また事実です。そうではなく、仕組みを考え、実践、解決することによって、未来につながるイノベーションは、ようやく完結するものと考えます。

ぜひ、そのような視点で、この取り組みをよりステークホルダー、地域、経済、社会へと広げていくためには、どうしたらいいのか? についても議論をさせていただきたいと思います。

1 森の再生について

小川:アマネムは、自然の風景に溶け込むかのような借景と建築物のバランス、森を再生させながらホテルを営むという、通常であれば、相反する物事のバランスをとりながら、人と自然と風景を調和させていくことを命題とし、実行されていますよね。本来、日本の建築は、伊勢神宮に代表されるように、人と自然と風景を調和させることを非常に大事にしていたと思いますが、最近では、このようなことまで考えておられる方は、残念ながら、非常に少ないように思います。一方で、現在、温暖化の影響によって、地球全体の生態系=エコシステムが崩れ始めているという問題もあります。皆様が取り組まれていることは、業態は異なっていても、他の企業にとっても、未来へ通じる取り組みとして、非常に貴重な事例となるのではないか、と感じました。

森を再生させながら、ホテルを営むという姿勢と試みの背景には、どのような経緯とお考えがあったのか、お聞かせください。

松山:やったことの大まかなことから、掴み取っていただければと思います。環境省の公園事業として許可を得て開発し、2016年の3月にオープンしたのが、この施設になります。ここでやった取り組みが、他でも活かせるかもしれないと、どのような開発をしたのか、お伝えするために、ランドスケープデザイナーと私とで、まとめた資料になります。

「森の再生=リフォレスト」ということをコンセプトに、ずっと全員で共有してやってきています。以前、ここは “合歓の郷”と呼ばれるリゾート施設でした。これは、私たちが開発する前の、上空から見た全景写真になりますが、ゴーカート場があったり、スライダーがあったり、流れるプールがあって、いわゆる遊園地のような施設でした。かつて森林があったところが開発されて、せっかくの尾根を切って、地形も平らにして、ゴーカート場がつくられていました。ちょうど今いる、この場所(対談場所となったヴィラが建つ場所)は、私たちが開発前に入ったときには、全部、平らになっていて、流れるプールがあったところですね。まさに、ど真ん中にいます。ここから、かなり土を盛って地形を再生させたり、木を植えたり、ヴィラを建てたり。高木1千本、中低木1万本、それぐらいの本数を植えて、森と地形を再生させていきました。

根底にあるのは、リゾートの過ごし方ですね。日本人の古い感覚、つまり、観光という言葉に表されるように、どこかを見て回って最後に部屋に泊まる、だから食事も欲しいし、1泊2食付きの旅行スタイルがずっと浸透していた。日本がそのような状況にあった時代に、世界は全く違うトレンドになっていました。その場所に滞在すること自体が目的となる、観光ではなく、旅行。そこに価値がある、となっていたんですね、世界は。そういうことを世界の中で真っ先に演出できたのが、アマンですよね。1988年に<アマンプリ*>をオープンした時代、日本はバブルで浮かれている一方で、アマンは静かなところに、ゆったりと1週間、1ヶ月滞在する、そのような旅行スタイルを提案していました。そこから、バニアンツリー、シックスセンスが出てきた時代ですね。

みんなに余裕がなくなっていった時代に、素晴らしいリゾートの定義ってなんなんだろう? と。自然の中に身を委ねることが一番の贅沢なんじゃないか? と、世界はそう動いていて、そろそろ、日本人も気づくのではないか、と。自分たちも世界のリゾートにいったときに、一つのところにゆったりと滞在して、鳥の囀りを聞いて、美味しいものを食べる時間、そういう贅沢があり、無理にコテコテの装飾や、どこかのツアーに連れて行かれて疲れて帰ってくるような、そういう旅行ではない場所を作りたかった。もともとあった遊園地的な場所を一度リセットして、自然を取り戻して、そこに皆さんを招待しようと。そこから計画が始まりました。

ただ、一方では、合歓の郷が昭和42年にオープンした時からあった樹がいっぱい育っていました。樹を植えようとするなら、もともとあった樹も活かそうよと。幹の大きな樹はなるべく残そうと。私たちは、樹を農場へよく買いに行くんですが、通常であれば、トラックに載せるのに葉も根も切るしかなくて、ちょっと小ぶりになって納品されるんですね。そうすると、オープンしたときに育っていない樹が並ぶ感じになります。これから、リゾートで宣伝して呼ぼうとするときに、貧弱な樹を並ぶ光景はそぐわないので、既存にあった樹を移植して植えようと、日本に数台しかない特殊な重機を用いて、枝葉の選定を最小限にして、25本の常緑樹(幹周平均1.75m、最大3.68m)、20本の桜高木(幹周平均0.87m、最大1.35m)、100本の中低木の移植作業を行いました。

アマンプリ* : アマンの歴史が始まった<アマンプリ(平和な土地)>は、タイ・プーケット島のビーチに面し、伝統建築のヴィラなどで構成されている。アマンは、サンスクリット語で「平和な」を意味し、圧倒的な地域性と土地の発する文化、おごりのないスピリットという独自の哲学によって構築されたリゾートであり、現在では、世界に30箇所以上の施設がある。

林:広葉樹は、横に広がって、深く根を張り、葉も広がってますよね?

松山:根は、ある程度はカットしますが、通常はカットして、直径1.5メートルぐらいにしないとならないところを、この重機では3メートル四方は残せます。土を盛ったまま、そのまま移植ができるんですよね。既存の樹を残し、新しい樹も沢山植えました。

普通は建物を立てる“きわ”は、2〜3メートルは何もない状態にして、足場を組んだりするのですが、ここでは既存樹を破損しないよう、枝を避けながら、瓦を貼ってもらったり。職人泣かせの現場ですが、地元の職人さんなので、非常に意気を持ってやってくれました。もともとの尾根を復活させて、地形も復活させて、昔の記憶を呼び起こすためのことをやって。これを開発というのか、再生というのか。私たちとしては、再生であり、回復だと捉えているのですけども、日本の法律では開発となるんですよね。このギャップに私たちリゾート業界の悩みがあります。回復なのに、開発という定義になるんですよね。

林:そうすると、どのようなことを国から課されるのでしょう?

松山:一番わかりやすいのは、道路ですね。杓子定規に言えば、道路を広げなくてはならないし、山を切り開き、住宅地を造成していく、そのような法律しかない。土をいじること、盛ることも、開発になるんです。森として樹を植えることも開発になるんです。そうすると、工業団地を建てるための法律が、ここでも適用されてしまう。アマネムは、それとは違う仕組みでやり切れたので、うまくいきました。

林:ここで実施された仕組みは、今後、多方面でぜひ活かされていくべきですよね。法律も、どの時代の法律なのか、人口が増えていく時のルールと、人口が減っていくなかでどうやっていくのかというルールは、全く異なる。法律も違う発想に立って、一律に適用するのではない方法を国も取っていて、色々と変えていくためのサンドボックス制度*という制度をつくっているんです。この場合、既存のルールを守っている業者がネックになるケースがあり、そのルールを無くしますとなった場合、自分たちが負ってきた負担を返して欲しいということになりかねず、そうなると、国は動けなくなってしまうので、サンドボックス=砂場で遊ぶ、つまり、業界法を適用させないルールをつくっているんですね。サンドボックスで試行実験をして、うまくいったら、業界法を変えるという方法を世界中の国がつくっているんです。

回復させる、共生させることを目的にしている場合は、今までのルールとは違うルールが必要になるから、道路の幅であるとか、違うルールを作った方がいいと思うんですよね。私自身サンドボックスの有識者を担当させていただいて、この案件では、既存ルールに当てはめないでくださいと言う側なのです。

*規制のサンドボックス制度とは、イノベーション促進のために、一時的に規制の適用を停止するなど、新たなビジネスの実験場の仕組みとしてイギリスなどで始められた「規制の砂場(Regulatory Sandbox)」のことを表す。これを参考に、国家戦略特区においても、監視・評価などの事後チェックルールを整備し、近未来技術実証に関する事前規制・手続きを見直すことで、迅速・円滑に実証実験を実現する仕組みを設ける制度が設定されている。(内閣府国家戦略特区/地方創生事務局 https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/topic01.html)

松山:断崖絶壁のハードルなんですよね、そこは。私自身もライフワークとして、不動産協会という立場で、このような活動をやっているんですが、なかなか・・・。

今回のケースで言うと、敷地内通路は外構の一部という扱いにして、幅を狭めた舗道にして、縁石を使わないようにしました。一般道と同じようなしっかりとした造りでは、全然グッと来ないので。合歓の郷の時代は、マイクロバスを走らせたり、一般道と同じ構造を取ったりしていて、しっかりとした造りになっていたんです。コンクリートの縁石の代わりに芝生の外構を用いるようにして、外構の下には電気とか水の配管が入っています。街中だと、電柱を建てるか、配管は道路に埋めますよね。電気や水道を地下に入れてしまうと、道路の場合は、補修する時に掘らなくてはいけなくなり、絆創膏のようになる。だから、この通路の舗装の下には配管を入れず、土の外溝の下に入れると、すぐに掘り起こすことができる。パッチワークのような舗装になるのを、このホテルでは、絶対やりたくなかったので。

例えば、海外のアマンに行き、すごく良いなと思っても、だいたい、ほとんどの方は良いなというところで終わってしまう人が多いですよね。“何”が良いのか、“何”の因数分解をしてから、帰ってこないとダメで。例えば、人工物を見えないようにする、一つひとつのこだわりや工夫の積み重ねの上に、アマンバリューがある。一つひとつを感じないまま、建築デザインだけを見てやってしまうのが、今までの日本のやり方ですよね。根本的なところまでを全部細かくやっていって、ようやく、アマンのお墨付きをいただくという(笑)。

これだけ人工物があった場所なので、街灯も、とにかく取りました。U字型のコンクリートは使わないで、手で掘ったような素掘りというやり方を芝生の側溝もやっています。自然物なので、管理がとても大変です。石が動いたり、土が入ったり、管理は手間がかかる。自然環境を維持するには、それなりの人手とコストがかかるのが前提となるので、それを支える収益力が大切なんです。オープンして、7年になりますが、良いものをずっと維持してくれているのは、管理がしっかりできる体制と収益力と仕組みがあるからなんです。つくった後が、ホテルの「本番」になりますから。

林:アマンには、ホテルの接客をやる以外に、土とか植物に長けている人たちがいらっしゃるんですか?

門田:常駐で造園に携わる人がいて、敷地内を毎日隈なく見ていただいています。このような自然環境なので、猪が入ってきたりすることもありますので、土が掘り起こされたりすることもある。あらゆる手入れが必要なんですね。また、すべてを人間の都合で伐採するということではなく、景観伐採ということを方針として、ある程度の自然とのバランスを取りながら、手入れをみなさんにしてもらっています。

林:造園の方に、アマネムを見てもらう年間での契約をしているんですか? 例えば、造園会社側は樹を切りたい、アマン側は切らせたくないといった利害の問題になっているようには、敷地内全体の空気感からは、とても感じられなくて。むしろ、一緒にやっていきましょうということがあるのではないか? と。年間で、一緒に、この敷地全体を見てくださいねという、そのような契約をされているのですか?

門田:年間の方針が前提としてあり、切りすぎないように、ここは残そうとか常に話し合いながら、樹を移植する際にも、同行させてもらいながらやっています。各部屋ごとに景観も異なりますので、造園の方々と部屋ごとに、やっています。当初の2013年のデザインは存じ上げない部分もありますので、もしかしたら、松山さんから見たら、今の状況が当初の構想とは違ってしまっている・・と感じる部分もあるかもしれませんが・・・。

松山:デザインの価値観は、一つではないですからね。親が子供をずっとコントロールするのは違う、という話と同じことだと思いますよ。

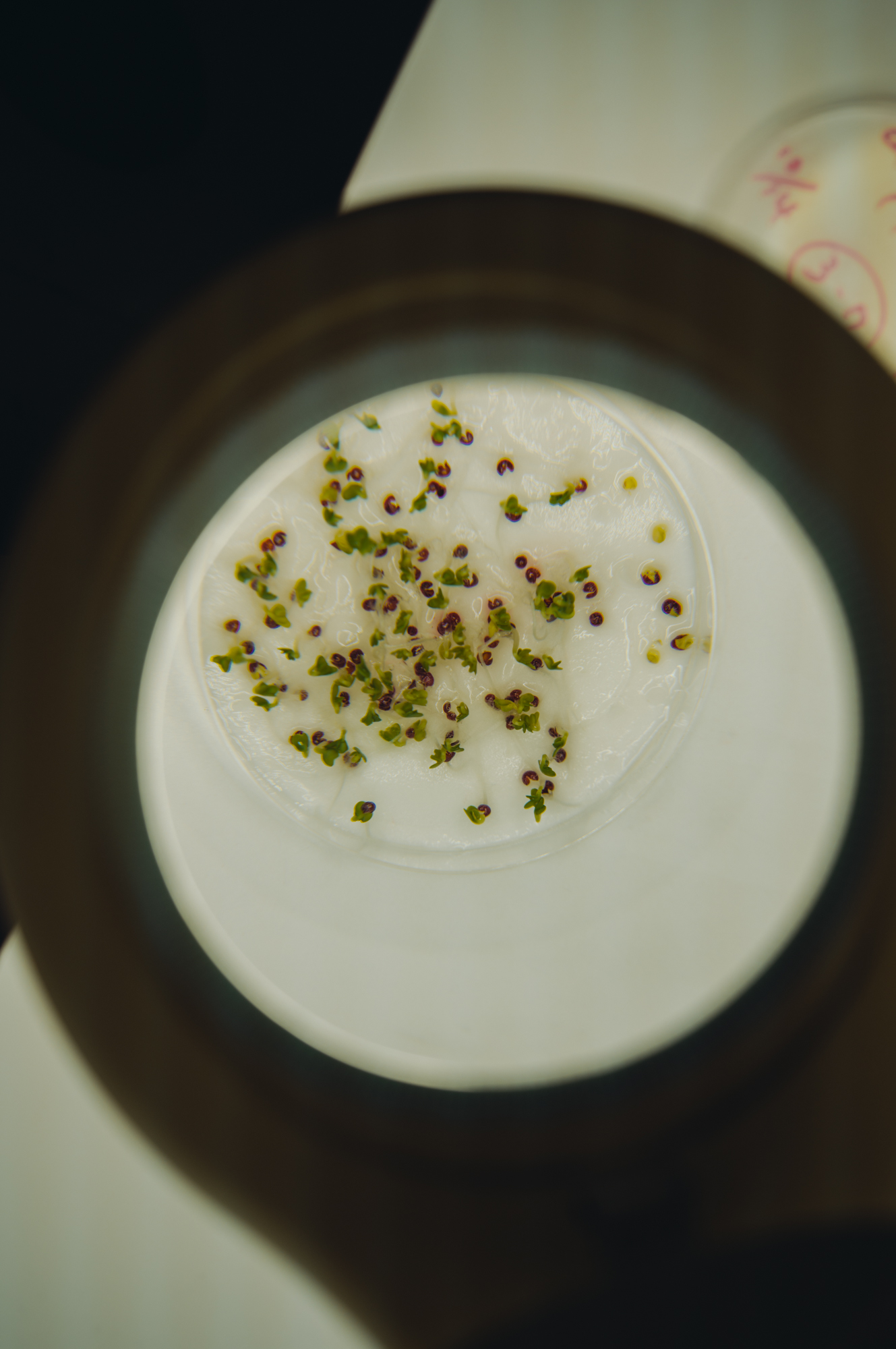

門田:例えば、英虞湾が見渡せるサンクンテラスには、ススキの株があります。お客様の目線の先にススキが4株あるのが美しいのか? それとも、ススキの株数を減らして、その向こうに見える英虞湾の海がより美しく見えることを優先させるのか? 私自身は、お客様に今という瞬間が一番綺麗に見えるものを提供したい。だから、4株中2株は減らすという判断をその時にしました。

また、自然の雰囲気を残しつつも、ジャングルと言われないラインはどこなのか? ということについては、日々、かなり自問自答しています。一番良い瞬間を見てもらうためには、どうすれば良いのかを常に葛藤してますね。

林:現在のお客様が欲しいというものを提供していると、それが、バブル崩壊前の日本全国に広がった、いわゆる“観光”は、サービス提供側として、お客様のやりたいことをやっていったら結果ああなりましたということだと思うんですね。例えば、ショッピングセンターも日本全国どこのショッピングセンターでも同じブランドがあるとするのは、お客様が求めているからということを優先させるビジネスであると認識されている場合も、あるとは思います。

ですが、アマンはブランド哲学として、一般の人たちがどう思うかではなく、未来はこっちに向かっていく、もしくは、自分たちとしては、こっちに向かわせたい、未来に向かってボールを投げるという観点があり、アマンのようになりたいと思わせるだけのベクトルが出来上がっていますよね。長い時間をかけて。そのような意味で、お客様の視点に立ってというのは、現在のお客さんではなく、未来のお客さんのために立つべきなのではないか? と、私は思うのですが、どうでしょうか?

早田:ブランドとしては、ホスピタリティとして、もちろんお客さまを第一に考えていますが、リゾートをつくる、という意味では、林さんの仰るように、アマンとしての哲学のもとに運営をしています。アマンとしての全体性の観点では、その土地の自然や伝統文化へのリスペクトという大きな哲学に基づいたリゾート運営であり、自然と調和した、その地域の文化を取り入れたリゾートづくりを大切にしており、これは、アマンが貫いてきているポリシーです。

それに共感した世界中のお客さまが、アマンを選び、各地の自然や文化に深く触れることを主目的にいらっしゃっていただいている、それがアマンというブランドだと理解しています。ただ、自然を生かしてる分、現場のスタッフは合理性や利便性だけでは動けないので、また、もちろんお客様の安全性や快適性は考慮されねばならず、大変なことも多いと思います。

林:そうですよね。今日、このヴィラまでの道を歩きながら、アマネムの風景を見たときに、フランスの庭師 ジル・クレマンによる『動いている庭』*という本を思い出しました。これまでの庭というのは、例えばイングリッシュガーデンと言われるような人間中心で、ここに緑があったらいいと人間が決めて、定期的に手入れをする庭なのですが、ジル・クレマンは、そうではない、と。自然は生きていて、育っていき、ジャングルと言われないための最低限手を入れることは必要だけど、動く・動いていくということも含めて、庭だ、と。ジル・クレマンが立っているのは、人間中心設計ではなくて、地球上の生物、地球が中心で、その中の一つの動物として人間がいるということであって、人間が中心の世界ではなくなってきているということなのですよね。人間中心から、そうではなくなり、自然との共生、自然との回復を考える方へ、移行していくという意味では、今回のテーマが、すごく面白いと思っていて。この場所も、どんどん手を入れるところが減っていくのではないか? と、私自身は思っていて。

*ジル・クレマン『LE JARDIN EN MOUVEMENT 動いている庭』著者 ジル・クレマン 訳者 山内朋樹 みすず書房 2015年発行

松山:減っていったら、理想ですよね。実際には、減らないんですよね(笑)。ここは切り開かれたところに新たに植栽を入れているんですね。先ほどの門田さんの話にもあったススキのことですが、そのススキは、50年前に植えた訳ではなく、3年前に植えたものだから、お客様へのホスピタリティとして、2株に減らして海の借景を優先させるという判断は、現場的な価値観として、それはそれで良いのではないか? と思うんですね。伊勢志摩に元々ある植物だから、運営に邪魔にならないように、ここに4株植えてみようかと植えてみたものです。でも、現場は、お客様のために借景も優先させたいと、常にせめぎ合いがあります。そこには、色々な解があっていいと思う。

でも、“手つかず”の自然とは一体なんなのか? 例えば、アメリカで言えばインディアンさえも入る前の自然を“手つかず”と言うのか? “手つかず”の定義って、よくわからないですよね。どこも手はついた自然なので。問題は、自然の深さ、濃さが現代において薄くなっていっている、ということ。一千年間、二千年間、人が手を入れて自然を維持していくというやり方そのものは変わっていない。

林:私自身が小さい頃は、樹を切るなという時代で。樹を切ることを、みんなダメだと思っていたけど、その結果、放置されて。今は切らないとならない、そういう時代ですよね。私自身は(株)飛騨の森でクマは踊るという会社を運営し、飛騨市で林業を営んでいますが、樹は切る方がいいのか、切らない方がいいのか、すごく悩んだんですよね。そのとき、一度でも人間の手が入った森は、やはり、最低限、手を入れていかないとだめなんだと、専門の方々にお聞きしました。人間の手を入れないで、安定している森もある。それは、手を入れてはいけない。一方で、多くの場所は、人間が手を入れており、手を入れていくのが前提になる。

例えば、森の場合は、人間が樹を植えたとすると、間伐をしていかないといけない。人間と自然が共生していくということで、100年かけて、どうやって自然をうまく維持していくのか? 森に人間が手を入れることについては、だいたい想像ができるんです。

でも、今日、ここまで来る伊勢志摩の道路も含めて、きちんと手を入れているのか? 例えば、道が凸凹で、車が通れないとか、人間が入っていく場所であるという以上、手を入れないといけないという領域がいくつかあると思ったんですね。

-profile-

松山 岩生

1991年に三井不動産に入社。レジャー施設の運営、汐留や日本橋、芝浦、豊洲などの都市開発に携わり、2011年からリゾート事業を担当。アマネムとハレクラニ沖縄の開発、ネムリゾートのゴルフコースやマリーナの改修に携わり、現在は新たな投資開発案件のソーシングを担当。

門田 敬男

1992年日系航空会社系のホテルに入社、ロビーサービスならびにフロントオフィスを経験後、沖縄のリゾートホテルにて人事部門を担当。2018年アマネムの人事担当として入社、2019年よりホテルマネージャーを経て2022年4月より現職。

早田 美奈子

外資系リゾートやホテルのコミュニケーションズを経験。2014年、アマン東京開業時よりアマンに入社、日本地区のアマン東京とアマネムのマーケティング&コミュニケーションズを担当。

林 千晶

早稲田大学商学部、ボストン大学大学院ジャーナリズム学科卒。花王を経て、2000年に株式会社ロフトワークを起業、2022年まで代表取締役・会長を務める。退任後、「地方と都市の新たな関係性をつくる」ことを目的とし、2022年9月9日に株式会社Q0を設立。秋田・富山などの地域を拠点において、地元企業や創造的なリーダーとのコラボレーションやプロジェクトを企画・実装し、時代を代表するような「継承される地域」のデザインの創造を目指す。主な経歴に、グッドデザイン賞審査委員、経済産業省 産業構造審議会、「産業競争力とデザインを考える研究会」など。森林再生とものづくりを通じて地域産業創出を目指す、株式会社飛騨の森でクマは踊る(通称:ヒダクマ)取締役会長も務める。

小川 敦子

ロフトワーク京都 アートディレクター

1978年生まれ。百貨店勤務を経て、生活雑貨メーカーにて企画・広報業務に従事。総合不動産会社にて広報部門の立ち上げに参画。デザインと経営を結びつける総合ディレクションを行う。その後、フリーランスのアートディレクターとして、医療機関など様々な事業領域のブランディングディレクションを手掛ける。そこにしかない世界観をクライアントと共に創り出し、女性目線で調和させることをモットーにしている。2020年ロフトワーク入社。主に、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)を軸としたコーポレートブランディングを得意領域とし、2021年より経産省中部経済産業局、大垣共立銀行が中心となりスタートした、東海圏における循環経済・循環社会を描く「東海サーキュラープロジェクト」のプロジェクトマネージャーを担当。

others

未来会議「回復か?共生か?」 伊勢志摩 アマネムでの議論〜後編Discussion

未来会議「回復か?共生か?」 伊勢志摩 アマネムでの議論〜中編Discussion

規模の経済を否定しない/凌駕する、未来の循環社会とは何かIntervew1

未来会議「豊かな社会と未来を描く」 INAXライブミュージアムでの議論〜後編Discussion

未来会議「豊かな社会と未来を描く」 INAXライブミュージアムでの議論〜前編Discussion

気候変動とは、何か?Intervew1

人的資本経営と知財Intervew1

寄稿:めぐる未来「グルグルめぐる、縮減する未来社会のか・た・ち」contribution

重ならない円のつづき。essay

共創時代の知的財産活用を模索する〜特許の共有は可能なのか?Interview1

パネルディスカッション「東海エリアで循環型経済のあり方を描く」Discussion

日本企業に求められるアクションとはIntervew1

循環の源流を熱田に探るessay

百年先を考えて、企業を創造していくInterview1

知恵と人と教育と―鈴渓義塾という物語essay

東海の食と農essay

SDGsと百年運営Interview1

循環型の未来を描くInterview1

知恵の集積を循環させる未来の知財活用Interview1

常滑の陶器と文化Interview1

知多半島の発酵イノベーションInterview1

森をサスティナブルに活かす知恵「神宮森林経営計画」とは?Interview1

credit

Design & Photograph: Takahisa Suzuki(16 Design Institute)

Copywrite & Text: Atsuko Ogawa(Loftwork Inc.)

Text: Madoka Nomoto(518Lab)

Photograph: Yoshiyuki Mori(Nanakumo Inc.)

Director: Makoto Ishii(Loftwork Inc.)

Director: Wataru Murakami(Loftwork Inc.)

Producer: Yumi Sueishi(FabCafe Nagoya Inc.)

Producer: Kazuto Kojima(Loftwork Inc.)

Producer: Tomohiro Yabashi(Loftwork Inc.)

Production: Loftwork Inc.

Agency: OKB Research Institute

本プロジェクトへのお問い合わせは

株式会社FabCafe Nagoya CE事務局

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6-18

Mail : info.nagoya@fabcafe.com

© Loftwork Inc. / FabCafe Nagoya Inc. / OKB Research Institute